乳幼児がスマートフォンを見る際の「首下がり姿勢」は、単なる姿勢の癖ではなく、顎や顔面の発達、噛み合わせ、口腔機能の成長に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

特に成長期の子どもは、首や背骨、口腔周囲筋が未発達なため、長時間のうつむき姿勢が「スマホ首(ストレートネック)」や口呼吸、歯並びの乱れにつながることもあります。

本記事では、歯科医師の視点から、乳幼児のスマホ利用で注意したい姿勢の問題と、ご家庭でできる具体的な対策、そしていわき市の酒井歯科医院が行う小児予防矯正の考え方について分かりやすく解説します。

スマホ首は子どもの成長にどんな影響があるのか

乳幼児期は姿勢や口腔機能、顎の成長にとって重要な時期であり、スマートフォンを見る際の姿勢にも注意が必要です。

日常の光景・・・「ママ、スマホ貸して~」

当院、いわき市の酒井歯科医院では、日々の診療の中で、ある光景が気になっております。

お母様の診療中、隣の椅子で待つ小さなお子さんが、手渡されたスマートフォンに夢中になり、まるで引き寄せられるかのように首をガクンと下げて画面に集中する姿です。この「首下がり姿勢」は、一見するとおとなしく待っていてくれるため、親御さんにとっては助かる場面も多いかもしれません。しかし、私たち歯科医師の目には、その姿勢が将来のお子さんの口腔健康、ひいては全身の健康にまで影響を及ぼす可能性を秘めているようにどうしても映ってしまうのです。

姿勢がもたらす骨格形成や発達

お子さんの笑顔と健やかな成長を願うのは、親御さんだけでなく、私たち医療従事者も同じです。

特に、身体が大きく成長する乳幼児期から幼少期にかけての姿勢は、その後の骨格形成や発達に非常に重要な意味を持ちます。スマートフォンの過度な乳幼児の利用がもたらす「首下がり姿勢」は単なる見た目の問題ではありません。今回は、この問題が持つ潜在的なリスクと、ご家庭でできる簡単な対策について、いわき市の歯医者である私から警鐘を鳴らしたいと思います。

お子さんの未来の健康のために、ぜひ最後までお読みいただき、ご一緒に考えてみませんか?

スマホが引き起こす「スマホ首」と、お子さんの発達への悪影響

スマホ首がもたらす悪影響

スマートフォンの普及は、私たちの生活を豊かにし、情報を得る上で欠かせないツールとなりました。しかし、その光の裏には影も潜んでいます。特に、成長期にある乳幼児の利用においては、大人以上に注意が必要です。

お子さんが長時間スマートフォンに集中することで生じる「首下がり姿勢」は、俗に「スマホ首」とも呼ばれ、様々な悪影響をもたらす可能性が指摘されています。

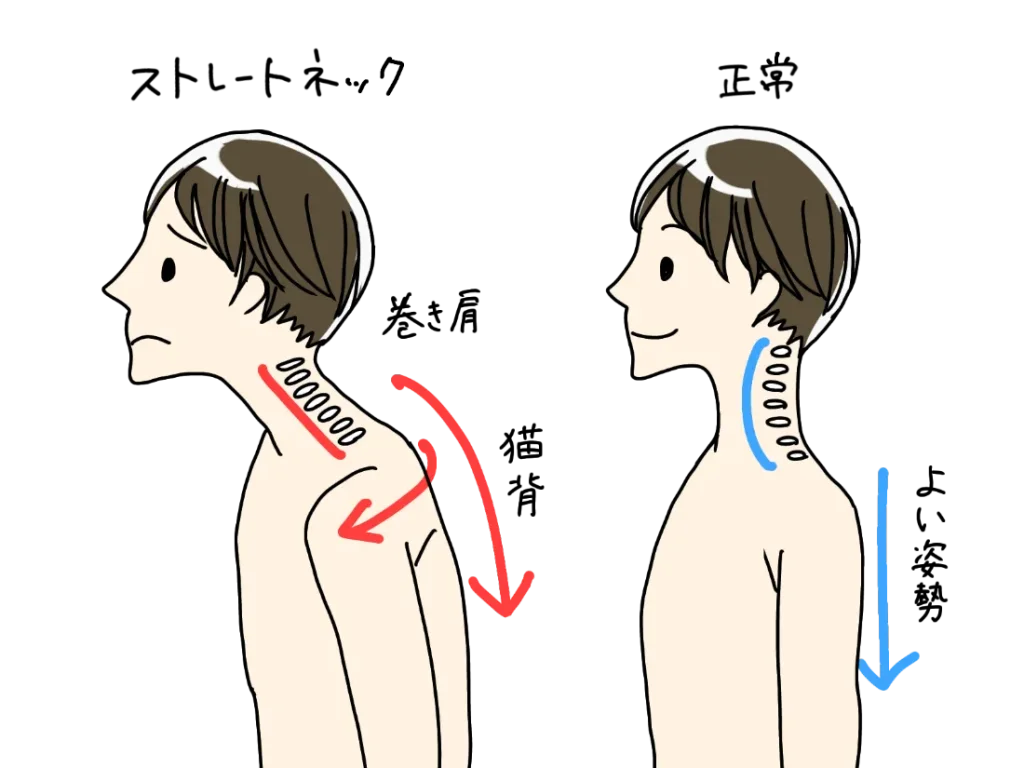

猫背・ストレートネックの形成

まず、お子さんの発達段階における「首下がり姿勢」は、頭の重さ(体重の約10%にもなると言われています)を首や肩の筋肉だけで支え続けることになり、首や肩に過度な負担をかけます。

これは、本来であればS字カーブを描くはずの背骨、特に頚椎がまっすぐになる「ストレートネック」を引き起こしてしまう可能性があります。ストレートネックは、肩こりや頭痛の原因となるだけでなく、自律神経の乱れ、集中力の低下、そして将来的な姿勢の悪化に繋がりかねません。

ストレートネックのリスク

スマートフォンを覗き込むように首を下げた姿勢は、首や肩に過度な負担をかけます。これは「ストレートネック」と呼ばれ、首の痛み、肩こり、頭痛の原因となるだけでなく、将来的に頸椎の変形を引き起こす可能性もあります。成長期のお子さんの身体は未発達なため、特に影響を受けやすいと考えられます。

口腔周囲筋の発達への影響

不自然な姿勢は、顎や舌、顔面の筋肉の発達にも影響を与える可能性があります。これにより、正常な嚥下(飲み込み)や発音の発達が阻害されたり、歯並びにも悪影響を及ぼす可能性も考えられます。

猫背の習慣化

長時間同じ姿勢を続けることで、猫背が習慣化し、全身の姿勢が悪くなる可能性があります。これは呼吸器系や消化器系にも影響を与えることがあります。

呼吸・嚥下への影響

うつむいた姿勢は舌の位置を下げ、口呼吸を誘発します。口呼吸が癖づくと、虫歯・歯列不正・口臭・睡眠の質の低下など、様々な口腔トラブルのもとになります。

口腔衛生への影響

唾液分泌の減少

スマートフォンに集中している間は、無意識のうちに唾液の分泌が減少しがちです。唾液には、口腔内の洗浄作用・抗菌作用・再石灰化作用などがあり、虫歯や歯周病の予防に重要な役割を果たします。唾液の減少は、これらのリスクを高めてしまう可能性があります。

間食の増加と虫歯のリスク

スマートフォンを見ながら間食をするお子さんも少なくありませんでしょう。集中しているため、食べるものや量に意識が向きにくく、だらだら食べをしてしまうことで虫歯のリスクがさらに高まると言われています。

歯ぎしり・食いしばりの誘発

集中している時に無意識に歯を食いしばったり、歯ぎしりをしたりするお子さんもいます。これは歯や顎関節に負担をかけ、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。

噛み合わせや歯並びの乱れの惹起

さらに、歯科の観点からも見過ごせない問題があります。お子さんの成長期は、顎の骨や顔の筋肉が活発に発達する時期です。「首下がり姿勢」は、下顎が後退しやすくなり、正しい噛み合わせの形成を阻害する可能性があります。

口呼吸を誘発しやすくなることも懸念されます。口呼吸は、口腔内の乾燥を引き起こし、虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、歯並びの乱れや口元の発達にも悪影響を及ぼします。舌の位置が低くなることで、将来的な舌癖(舌を前に突き出す癖)に繋がり、小児予防矯正の必要性が高まるケースも少なくありません。

その他の悪影響

視力低下のリスク

スマートフォンの小さな画面を長時間見続けることは、目の疲れや視力低下を招く可能性があります。

睡眠への影響

就寝前のスマートフォンの使用は、脳を覚醒させ、睡眠の質を低下させることが知られています。

スマホ首回避に向けての対策法

対策としては、まずスマートフォンの乳幼児の利用時間の制限が重要です。短時間であっても、使用する際は画面を目線の高さに合わせるよう促し、床に寝転がっての利用は避けるべきです。また、お子さんが集中して遊べるような、スマホ以外の遊びを取り入れることも大切です。積み木・絵本・お絵描きなど、五感を使い、身体全体を使って遊ぶ時間は、お子さんの健やかな発達を促します。親御さんが積極的に声かけをして一緒に遊ぶ時間を設けることで、お子さんの好奇心を育て、スマホへの依存を減らすことにも繋がるでしょう。

- スマホの使用時間を短く区切る(目安は15分以内)

- スマホやタブレットはできるだけ机に置いて視線を下げすぎない工夫を

- スマホの代わりに絵本や音の出るおもちゃなども活用

- 15~20分に一度、首を動かす・姿勢を正す時間を設ける

- 食事中や寝る前のスマホ使用は避ける

大事なのは親が気づき注意すること

一番大切なのは、「親御さんが気づき、意識すること」かと思われます。決してスマホそのものが悪いのではありません。私自身も使わない日はありません。ただ、若年者・・・特に乳幼児においては使い方次第でより良き顎口腔系の成長を支えることもできるとお考え下さい。

いわき市の酒井歯科医院が考える、お子さんの健やかな成長と口腔健康

親御さんへの情報提供に注力

いわき市の酒井歯科医院では、お子さんの口腔健康は、単に虫歯がないことだけでなく全身の健やかな成長と密接に関わっていると考えております。当院の強みの一つは、患者さんへの丁寧な「情報提供」です。特に小児期の口腔育成は、お子さんの将来の健康を左右する重要な要素であるため、親御さんへの情報共有を大切にしています。今回の「スマホ首」の問題もその一環として警鐘を鳴らしています。

小児予防矯正の実績

当院では、単に虫歯の治療を行うだけでなく、お子さんの歯並びや顎の成長を考慮した「小児予防矯正」にも力を入れています。乳幼児期からの口呼吸の改善、正しい舌の位置の習得、咀嚼機能の発達を促すことで、将来的な本格的な矯正治療のリスクを減らすことを目指します。もし、お子さんの歯並びや顎の成長、あるいは「スマホ首」が気になるようでしたらご相談ください。早期に適切な介入をすることで、お子さんの成長をサポートすることができます。

マウスピース矯正にも対応

また、当院では、透明で目立たない「マウスピース矯正」も提供しており、お子さんだけでなく、親御さんの歯並びのお悩みにも対応しています。お子さんと一緒にご家族皆様で口腔ケアに取り組むことは、お子さんにとっても良い手本となり健康意識を高めるきっかけにもなります。

私たちは、地域に根ざしたいわき市の歯医者として、皆様の口腔健康の維持・増進に貢献したいと願っています。お子さんの健やかな成長をサポートするために、私たちができることはたくさんあります。どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

お子さんの「スマホ姿勢」に関するよくある質問(FAQ)

Q1:何歳からスマホを見せるのはOKですか?

A1:世界保健機関(WHO)は、1歳未満の乳幼児には画面のあるメディアを見せないこと、1~4歳には1日1時間以内を推奨しています。特に、乳幼児期は五感を使い、身体全体で世界を認識する大切な時期です。長時間スマホを見せることは発達に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

Q2:「スマホ首」にならないための具体的な対策は?

A2:まず、スマホ利用の時間を制限しましょう。短時間であっても画面をお子さんの目線の高さに合わせる工夫をしてください。例えば、台の上に置く、保護者が持ってあげるなどです。また、スマホ以外の遊びを積極的に取り入れ、身体を動かす時間や親御さんとのコミュニケーションの時間を増やすことが重要です。

Q3:すでに「スマホ首」の兆候が見られる場合、どうすればいいですか?

A3:お子さんの姿勢や口元の変化で気になることがあれば、早めにご相談ください。口腔内の状態や顎の成長を専門的な視点から診断し、適切なアドバイスや小児予防矯正の提案を私やスタッフからさせていただきます。また、必要に応じて、矯正専門医への受診をおすすめすることもあります。

Q4:スマホが原因で歯並びが悪くなることはありますか?

A4:直接的にスマホが歯並びを悪くするわけではありませんが、「スマホ首」による口呼吸の増加や、舌の位置の低下、顎の発達阻害などが間接的に歯並びの乱れに繋がる可能性があります。正しい口腔機能の育成は、きれいな歯並びにも繋がります。

Q5:スマホを使わせない方がいいですか?

A5:完全に禁止する必要はありません。私だって取り上げられでもしたら泣かんばかりに困ります。

時間・姿勢・使用シーンを親が意識的に調整することで、悪影響を極力減らすことが可能かと考えます。

お子さんの未来を守るために、今できること

今回は、いわき市の歯医者である酒井歯科医院から、乳幼児の利用におけるスマートフォンの「首下がり姿勢」、いわゆる「スマホ首」がもたらす潜在的なリスクについて警鐘を鳴らさせていただきました。この問題は、単なる姿勢の悪さにとどまらず、お子さんの健やかな成長、特に口腔機能や全身の健康にまで影響を及ぼす可能性があります。

お子さんの成長はあっという間です。この大切な時期に、適切な環境を整え、健やかな身体づくりをサポートすることは親御さんの大切な役割です。もし、お子さんの姿勢や口元の変化、スマホの乳幼児の利用について少しでも気になることがあれば、どうぞ一人で悩まず私たち酒井歯科医院にご相談ください。

当院は、いわき市の地域住民の皆様の口腔健康を守る「かかりつけ歯医者」として、丁寧な「情報提供」とお子さんの将来を見据えた「小児予防矯正」を通じて、皆様をサポートいたします。また、親御さんご自身の歯並びのお悩みには「マウスピース矯正」もご提案できます。

お子さんの未来の笑顔のために、今できることを一緒に考えましょう。ご予約は、お電話(0246-31-1000)またはWeb予約にて承っております。皆様のご来院をお待ちしております。

執筆・監修歯科医

スマホ時代の子どもたちに

歯科医として伝えたいこと

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会