歯の本数が減ると咀嚼回数が低下し、満腹中枢が刺激されにくくなることで、食べ過ぎや血糖値スパイクを招き、肥満につながりやすくなります。

本記事では歯科医師の視点から、歯を失うことで起こる身体の変化や太りやすくなる仕組み、歯を守ることの重要性について詳しく解説します。

「たった1本の歯」が体型と健康寿命を左右する? 歯科医が解き明かす歯と肥満の深い関係

いわき市にお住まいの皆さま、こんにちは。酒井歯科医院です。

日々の診療で患者さんとお話ししていると、「歯の役割は、食べ物を噛むことですよね?」というお声をよく耳にします。もちろん当たり前でして、それは大正解です。

ですが、実際問題として歯の役割はそれだけにとどまりません。

実は、お口の中の健康、特に「歯が1本もない状態」というのは、皆さんが想像する以上に、全身の健康、ひいては体型や将来の生活の質(QOL)にまで大きな影響を及ぼす可能性があるのです。

今回は、「歯を失うこと」が、なぜ「肥満」につながりやすいのか、そして、それがどのような連鎖を引き起こすのかについて詳しくお話ししたいと思います。「まだ歯はたくさんあるから大丈夫」と思っている方も、ぜひご自身の未来の健康のために少しだけお付き合いください。

なぜ、大切な歯を失ってしまうのか? ~私たちの口に潜む2つの大きな原因~

そもそも、なぜ私たちは歯を失ってしまうのでしょうか。その原因の多くは実は2つの身近な病気に集約されます。

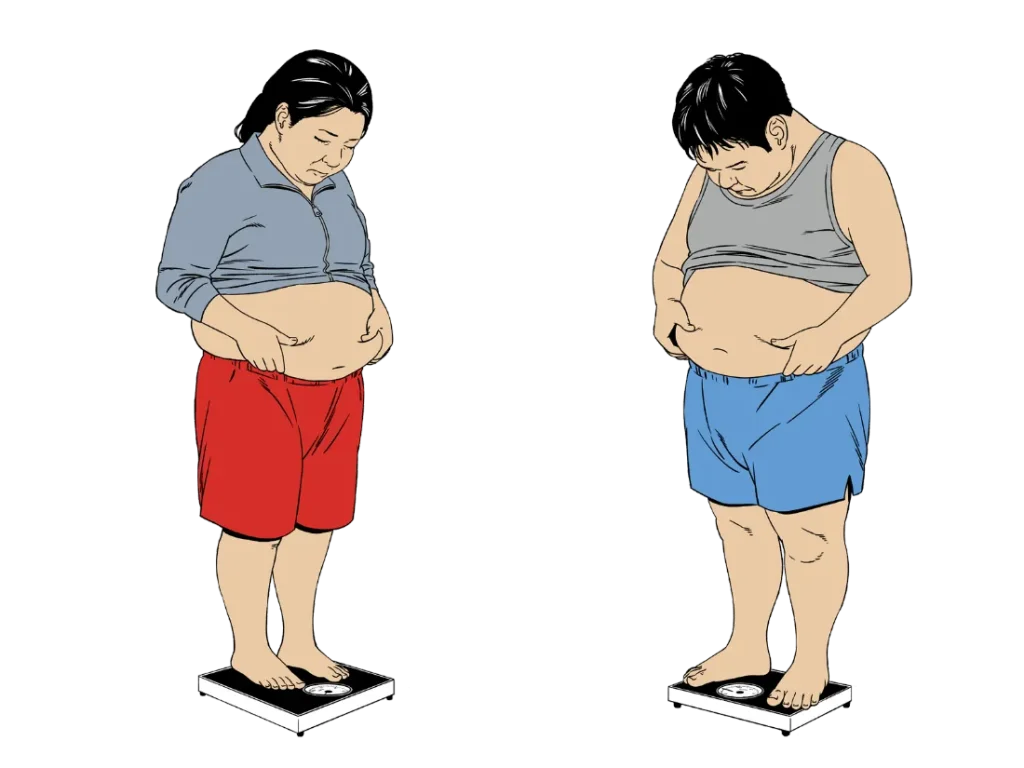

① 虫歯(う蝕):若いうちから忍び寄る脅威

若い世代で歯を失う原因のトップが「虫歯」です。若い頃は、歯を支える歯茎や骨の抵抗力が強く、歯周病は進行しにくい傾向にあります。その一方で、甘いものの摂取機会が多かったり、ブラッシングが不十分だったりすると虫歯のリスクはグンと高まります。

「小さな虫歯だから」と放置していると、虫歯菌は歯の表面のエナメル質を溶かし、内部の象牙質、そして神経(歯髄)へと侵攻していきます。神経まで達すると激しい痛みを伴いますが、これを乗り越えて(あるいは神経を抜く治療をして)さらに放置すると、歯の根っこだけが残る「残根(ざんこん)」という状態になります。

こうなると、歯は構造的にもろくなり、ある日突然、硬いものを噛んだ瞬間に「バキッ」と割れてしまうことまで生じます。ここまで進行すると残念ながら歯を残すことは極めて困難になり、抜歯という選択をせざるを得なくなります。

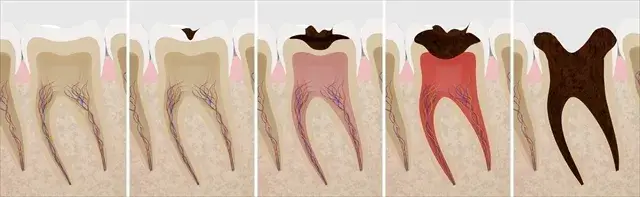

② 歯周病:症状なく進行する「静かなる病気」

そして、中年期以降、歯を失う原因のトップに躍り出るのが「歯周病」です。歯周病は、歯と歯茎の境目に付着した歯垢(プラーク)の中の細菌が原因となり歯茎に炎症(歯肉炎)を引き起こし、やがて歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてしまう病気です。

歯周病の最も恐ろしい点は初期から中期にかけて、ほとんど自覚症状がないまま進行することです。

「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれ、「歯が少し揺れてきた」、「歯茎から血が出るようになった」と感じる頃には、すでに骨の破壊がかなり進んでいるケースも少なくありません。家を支える基礎が少しずつ崩れていくように、歯を支える骨が失われ、最終的には歯が自然に抜け落ちてしまうのです。

この他にも、強い歯ぎしりや食いしばり(TCH)、転倒などの事故によって歯が割れる「歯の破折」も、歯を失う大きな原因の一つです。

1本の歯が引き金に… 口の中で始まる「負のドミノ倒し」

さて、もし何らかの理由で歯を1本失ってしまったら、どうなるでしょうか。

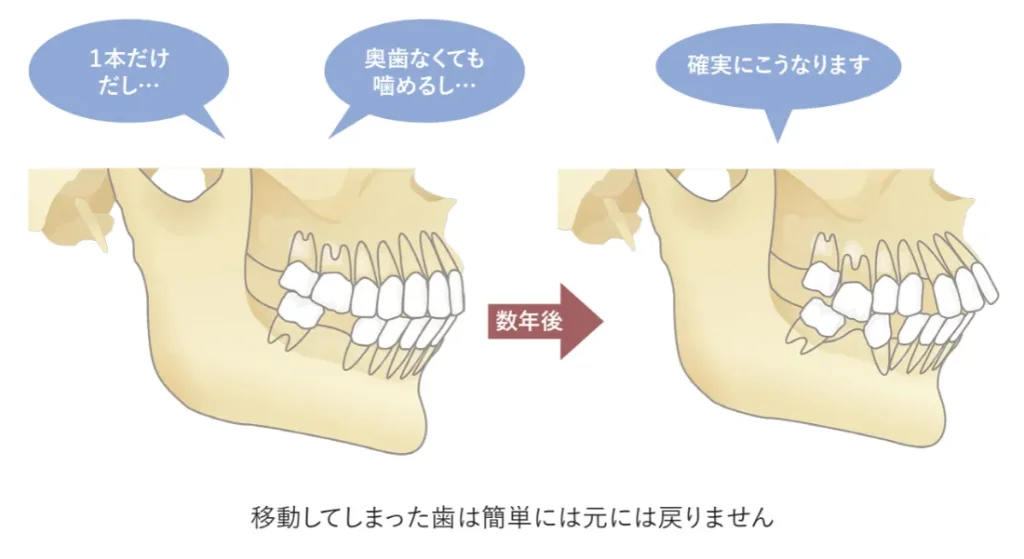

「歯はたくさんあるから、1本くらい大丈夫」・・・ そう考えるのは実は非常に危険なことなのです。失われた1本の歯のスペースはお口全体のバランスを崩す「最初のドミノ」となり、次々と問題を引き起こしていきます。

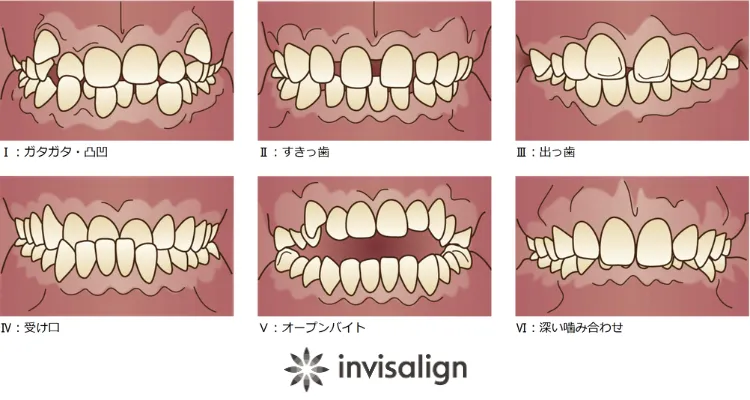

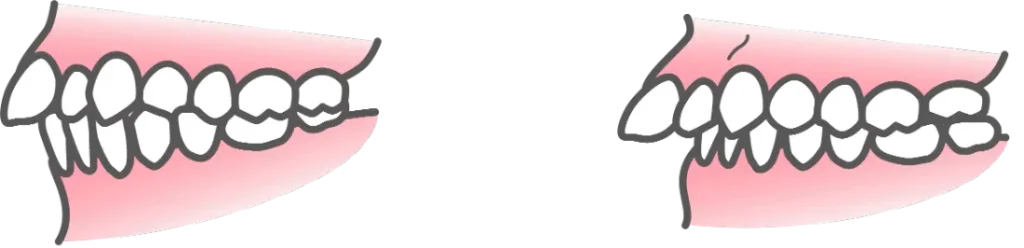

① 歯並びの乱れ:「空いた席」を埋めようとする歯たち

私たちの歯は、上下左右の歯と互いに接触し押し合うことでその位置を保っています。ところが、1本抜けてスペースができるとその秩序が当然のように乱れます。

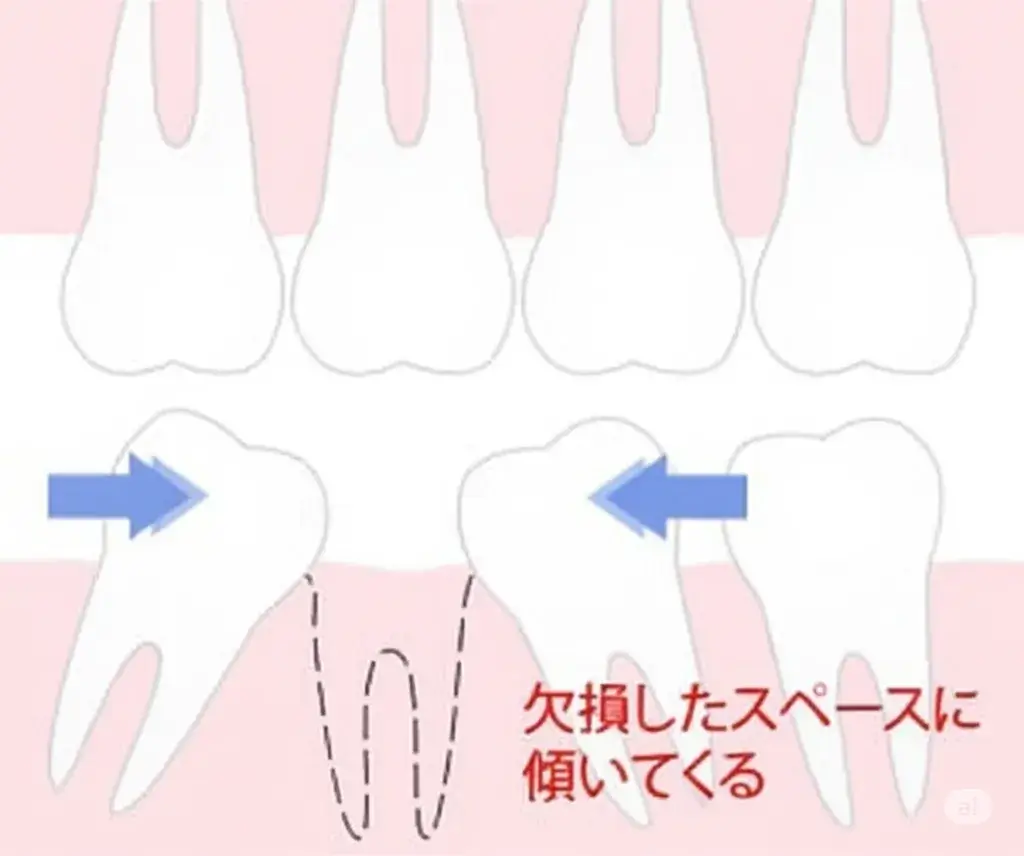

隣の歯の傾斜

空いたスペースに向かって、隣の歯が「お辞儀」をするように倒れ込んできます。

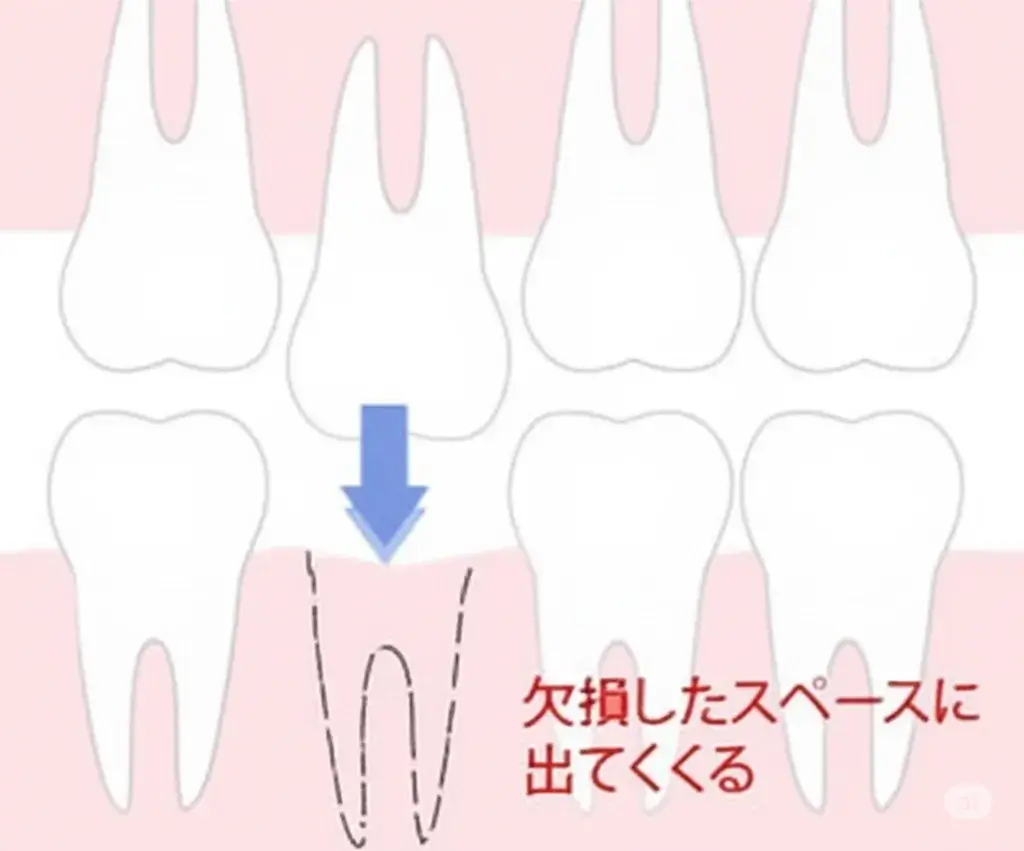

対合歯の挺出(ていしゅつ)

噛み合う相手を失った向かい側の歯が、そのスペースに向かってニョキニョキと伸びてきます。例えば、下の奥歯を失うと、上の奥歯が下に降りてくるのです。

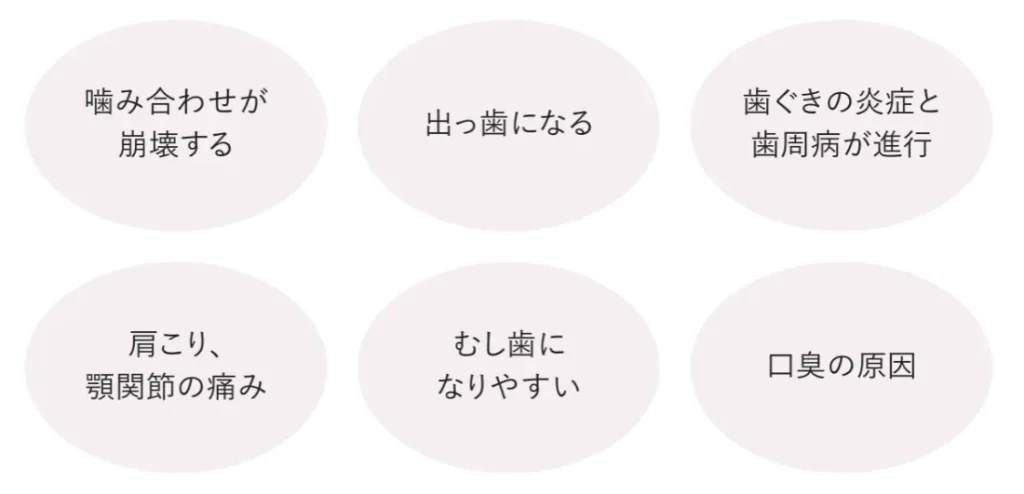

こうして歯並びが乱れると、見た目の問題だけでなく様々な弊害が生まれます。歯が傾いたり伸びたりすることで歯と歯の間に複雑な隙間ができ、食べ物が詰まりやすく歯ブラシも届きにくくなります。

その結果、虫歯や歯周病のリスクが格段に高まってしまうのです。さらに、伸びてきた歯が下の歯茎を噛んでしまい痛みの原因になることさえあります。

② 咬み合わせの崩壊と顎関節症のリスク

歯を失うことは、安定していた「咬み合わせ」という名の精密な建築物の基礎である柱を1本抜き取るようなものです。

(本来は14本の「柱」で成り立っています。親知らずがキチンと噛んでいる方は16本)

どうしても残った歯だけで食事をしようとするため、特定の歯に過度な負担が集中します。また、噛む位置がずれたり不安定になったりすることで顎の関節にも不自然な力がかかり続けます。これが、口を開けると「カクカク」と音がしたり痛みが出たりする「顎関節症」を引き起こす原因のひとつとなるのです。

なぜ歯を失うと太りやすくなるのか?~咀嚼と肥満の知られざる関係~

ここからが本題です。特に、食べ物をすり潰す重要な役割を担う「奥歯」を失うと、なぜ肥満に繋がりやすくなるのでしょうか。そこには、いくつかの明確な理由が存在します。

① 咀嚼回数の減少と「満腹中枢」の鈍化

食事を始めると、血糖値が徐々に上昇します。この情報を脳がキャッチし「お腹がいっぱいだ」と感じさせるのが「満腹中枢」です。そして、この満腹中枢を刺激する上で非常に重要なのが「噛む」という行為そのものなのです。

いわゆる早食いをせずに、よく噛むことで脳への血流が増加し、満腹中枢が活発に働きます。ですが、奥歯を失うと食べ物を十分にすり潰すことができず噛む回数が自然と減ってしまいます。

その結果、満腹中枢が刺激される前に食事を終えてしまい「まだ食べ足りない」と感じてつい食べ過ぎてしまう傾向が強まります。これが、摂取カロリーの増加・・・つまり肥満へと直結するのです。

② 早食いが招く「血糖値スパイク」と脂肪蓄積

よく噛めないということは必然的に「早食い」にもなりましょう。食べ物が大きな塊のまま胃に送られると、消化・吸収が急激に行われ、通常は血糖値が急上昇(血糖値スパイク)します。すると、体は血糖値を下げようと、インスリンというホルモンを大量に分泌します。このインスリンには、血中の糖分を脂肪細胞に取り込み、脂肪として蓄える働きがあります。つまり、早食いはインスリンの過剰分泌を招き、太りやすい体質を作ってしまうのです。

③ 消化不良と胃腸への負担

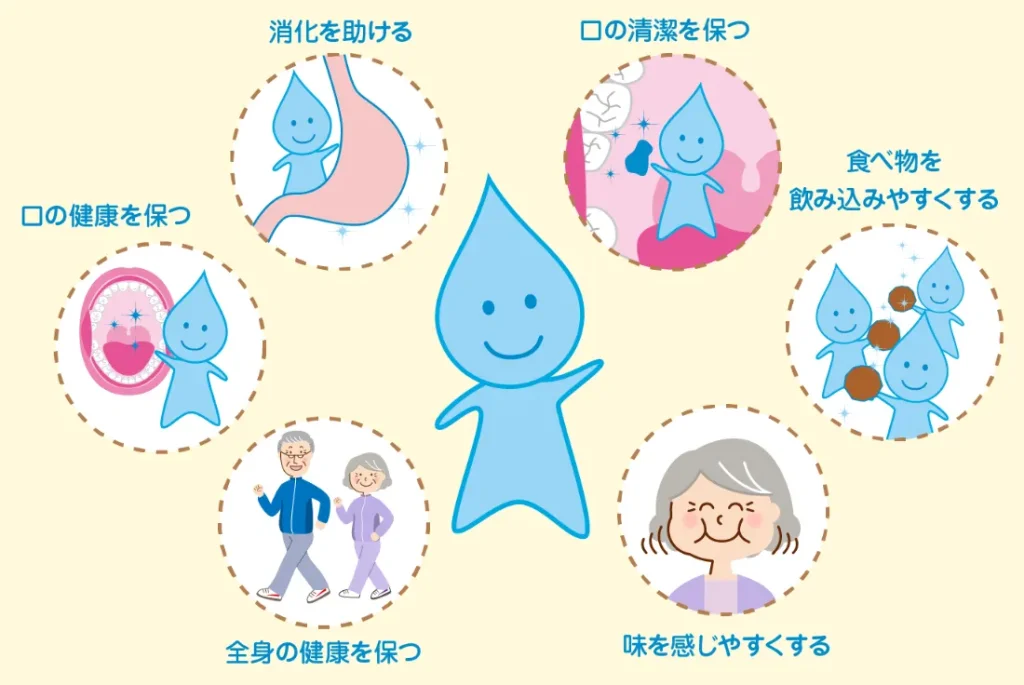

「噛む」ことのもう一つの大切な役割は、唾液の分泌を促すことです。唾液には、アミラーゼなどの消化酵素が含まれており、口の中で最初の消化活動を行っています。また、お口の中の汚れを洗い流す自浄作用や細菌の増殖を抑える抗菌作用までもがあります。

咀嚼回数が減ると、必然的に唾液の分泌量も減少します。これにより、消化の第一段階(咀嚼:そしゃく)が不十分なまま食べ物が胃に送られるため消化不良を起こしやすくなります。胃や腸は、より多くのエネルギーを使って消化活動を行わなければならず、結果として胃もたれや腹部膨満感など胃腸全体の負担増加につながります。

④ 食の選択肢の変化

奥歯がないと、食物繊維の多い野菜や硬い肉などが食べにくくなります。その結果、無意識のうちに、あまり噛まなくても食べられるパンや麺類、おかゆ、加工食品といった柔らかい炭水化物中心の食事に偏りがちになります。こうした食事はカロリーが高く栄養バランスも偏りやすいため、これも肥満や生活習慣病のリスクを高める一因となります。

崩壊のシナリオ~歯はどの順番で失われていくのか?~

歯を失う連鎖には、ある程度の傾向が見られます。多くの場合、そのシナリオは「下の奥歯」から始まります。

第一段階:下の奥歯の喪失

噛む力が最も強くかかる下の奥歯(第一大臼歯)が、虫歯や歯周病で最初に失われるケースが多く見られます。

第二段階:小臼歯、そして上の奥歯へ

下の奥歯を失うと、その負担は手前の小臼歯にかかり、連鎖的に失われていきます。同時に、噛み合う相手を失った上の奥歯が下に伸び(挺出し)、清掃性が悪化して虫歯や歯周病になり、やがて失われます。

第三段階:前歯への影響と「出っ歯」

奥歯がなくなると、私たちは残った前歯で食べ物を噛み切ろうとします。しかし、前歯は本来、臼歯ほど強い力に耐えられる構造ではありません。下の前歯が上の前歯を常に突き上げるような力が加わり続けることで、上の前歯は徐々に前方に傾き、揺れ(動揺)始めます。これが、年齢とともに出てくる「出っ歯」のような口元の変化の一因です。

最終段階:総入れ歯への道

前歯の揺れがさらに大きくなると、次々と歯が抜け落ち、ついには1本も歯がない状態、つまり「総義歯(総入れ歯)」が必要な状態に至ってしまうのです。

この負の連鎖は、一度始まると自然に止まることはありません。どこかで断ち切るための歯科の介入が必要不可欠です。

結論:未来の健康を守るために、今できること

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。「歯を1本失うこと」が、お口の中だけでなく、体型、そして全身の健康にまで及ぼす影響の大きさをご理解いただけましたでしょうか。

歯を失うことによる肥満のリスク、そしてドミノ倒しのように他の歯も失っていく負の連鎖・・・。

この連鎖を断ち切るために最も重要なことは、「問題を放置しないこと」、そして「早期に対策を講じること」です。

もし、すでに歯を失ってしまった箇所がある方は、決して「1本だけだから」と放置せず、できるだけ早く歯科医院にご相談ください。失った歯を補う方法には、ブリッジ、入れ歯、インプラントなど、様々な選択肢があります。

そして、今すべての歯が揃っている方も、決して油断はできません。ご自身の歯を1本でも多く、1日でも長く守るために、日々の丁寧なセルフケアはもちろんのこと、定期的な歯科検診をぜひ習慣化してください。プロによるクリーニングやチェックを受けることで、虫歯や歯周病の芽を早期に発見し、重症化を防ぐことができます。

あなたの歯は、美味しい食事を楽しむためだけでなく、健康的な体を維持し、豊かな人生を送るための、かけがえのないパートナーです。そのパートナーを守るお手伝いをすることが、私たち歯科医師の使命です。

いわき市の歯医者、酒井歯科医院では、お口の健康に関するカウンセリングや定期検診を随時受け付けております。お口のことで何か少しでも気になることがあれば、お電話(0246-31-1000)または下記の当院Webサイトからご相談ください。

執筆・監修歯科医

しっかり噛んで

太りにくい身体へ

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会