「うちの子って口呼吸かな?」、「食べ物をうまく噛めていないみたい」・・・そんなお口のお悩み、放っておくと将来の歯並びやお顔立ちに影響するかもしれません。歯科医が教える、遊び感覚でできる家庭での予防法をご紹介します。

「お子さんのかけっこが速くなったり運動能力がぐんと伸びたりしたら、親としてとても嬉しいですよね。それと同じくらい大切にしてほしいのがお口の健やかな成長です。

最近、小さなお子さんの間で「口腔機能発達不全症」というお口周りの機能が十分に発達していない状態の子どもが驚くほどに増えています。特に、いわゆる『お口ポカン(口唇閉鎖不全)』のお子さんが多く、平成の終わり頃から厚労省が我々歯科医に盛んに警鐘を鳴らし保険導入もされたことからもお解りいただけるように、国もその現状に警鐘を鳴らしています。

ご安心ください。そうであっても歯科医院で行う本格的な矯正治療等をはじめナニかをしなくてはならないとすぐに考える必要はありません。大切なのは、ご家庭で遊び感覚でできる簡単なトレーニングを親子で楽しく続けることにあります。

このページでは、お子さんの未来の素敵な笑顔と健康な歯並びを育むための具体的なトレーニング方法をご紹介します。

なぜ、お口の機能訓練が大切なの?~全身の健康への影響~

「たかが口呼吸」と侮ってはいけません。 お口は体の入り口。口腔機能のトラブルは、全身の健康と密接に関わっていることが近年様々な研究で明らかになっています。

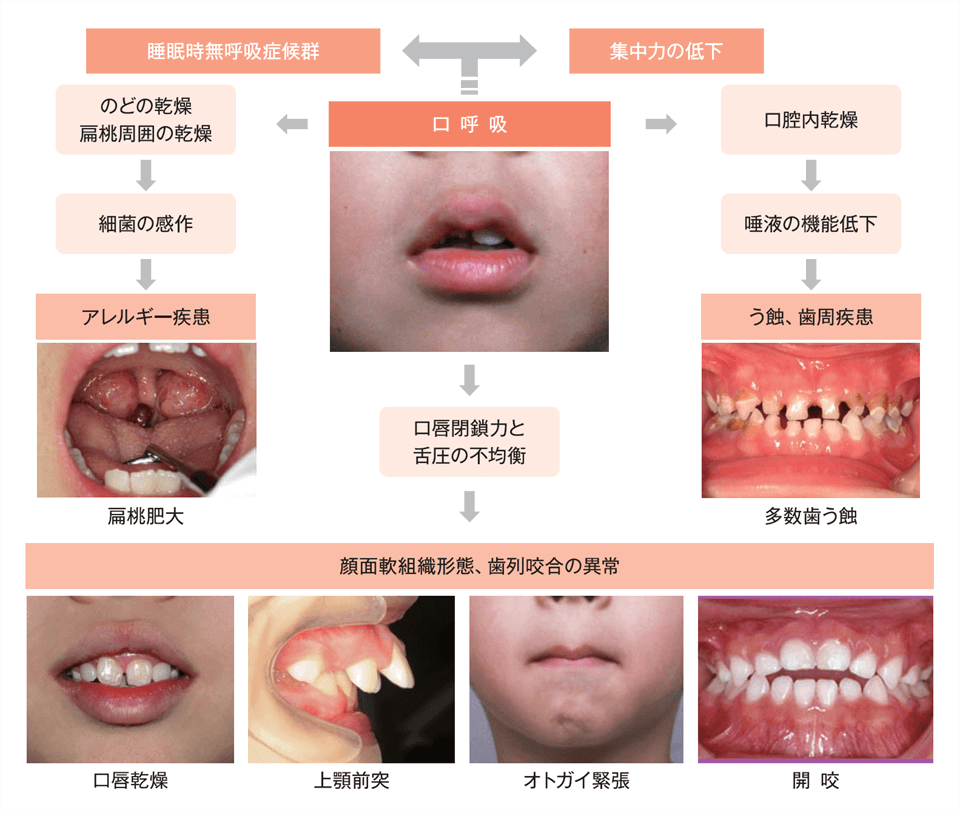

口唇閉鎖不全( おくちポカ~ン )に伴う様々なトラブル

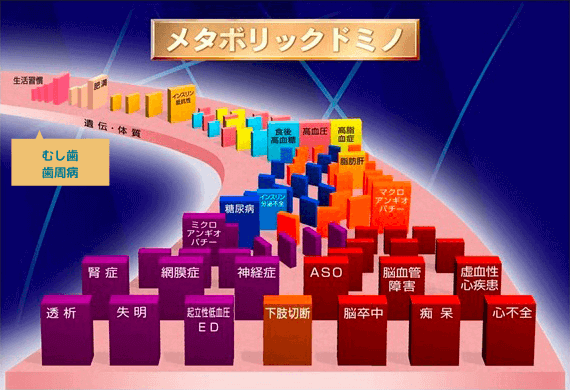

下記のイラストのように、身体の不調の根源がお口の中から始まっているという考え方もあります。特に、幼少期の授乳や離乳食の進め方、姿勢、そして基本的な生活習慣は、大人になってからの生活習慣病予防にも繋がる非常に重要な要素です。

口腔機能が、正しく育たないことで、集中力の低下、睡眠時無呼吸症候群、むし歯の増加、アレルギー疾患の悪化、歯並びの乱れ、さらにはお顔立ちにまで、悪影響を及ぼすことが知られています。

当院では、お口の機能に着目した「機能管理型予防歯科」として、お子さん一人ひとりのお口の状態を丁寧にチェックし最適なアドバイスを行っています。

顎や舌・口唇を鍛えることはお子さんの「素敵なお顔立ち」を育みます

「筋力を鍛える」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、顎や口唇の筋肉を鍛えるのに筋骨隆々にする必要はありません。大切なのは、遊びの延長で自然に正しいお口の動きを身につけることです。

普段、誰しもが何気なく行っている「ロウソクの火を吹き消す」だとか「ベロで『コンッ!』と音を鳴らす」といった動作は全てお口周りの筋肉を使っています。親御さんが、お子さんと一緒に遊び感覚で取り組んでくださるだけで、将来の健康的でバランスの取れた子どもの歯並びの発育を育むことにも繋がるでしょう。

とても嬉しいことですよね。

具体的に役立つトレーニングの紹介

ここからは、お子さんと親御さんが遊びながら楽しく取り組める具体的なトレーニングをご紹介します。当院では、お子さんの状態に合わせて適切なトレーニングをアドバイスしていますのでお気軽にご相談ください。

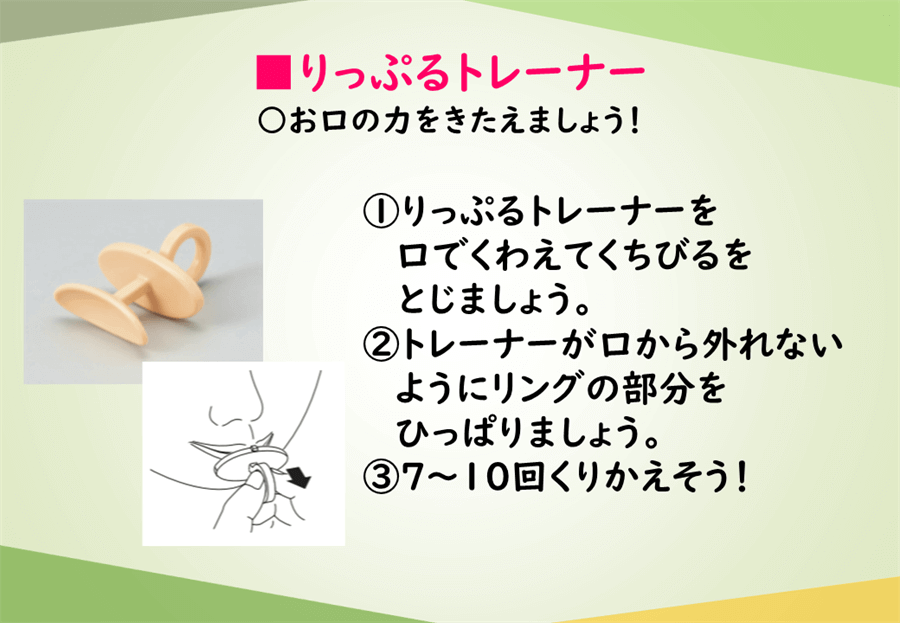

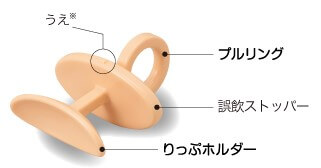

🔸1. 口唇閉鎖力を高める「りっぷるトレーナー」

最近、柔らかい食べ物が増え噛む回数が減ったことで、唇に力が入らないお子さんが増えています。りっぷるトレーナーを使って遊び半分で引っ張り合いをしてみましょう。

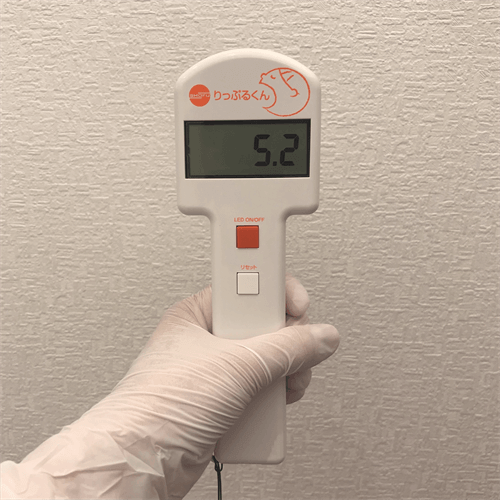

口唇閉鎖不全症の測定方法

りっぷるくんという測定機器で口唇閉鎖力は数値化できます。この数値を早期に改善することで、お子さんの健全な発育と将来の生活習慣病予防にも繋がり、口呼吸・鼻閉・いびき・アレルギーなどの軽症化も指摘されています。

りっぷるくんの詳細はこちら

🔸2. 口呼吸を鼻呼吸へ導く「あいうべ体操」

福岡の『みらいクリニック』の内科医である今井一彰先生が考案なさった体操です。口呼吸を鼻呼吸に改善していく簡単な口の体操で、食後に10回・一日30回を目安に地道に続けると舌力がついて自然に口を閉じることができるようになると言われています。

口呼吸の改善はあらゆる病気の原因治療につながります。しっかり継続することで自然に鼻で呼吸ができるようになり、アレルギー性疾患等の症状が改善していくことがあると言われてます。

考案者の今井一彰先生のYouTube動画はこちら

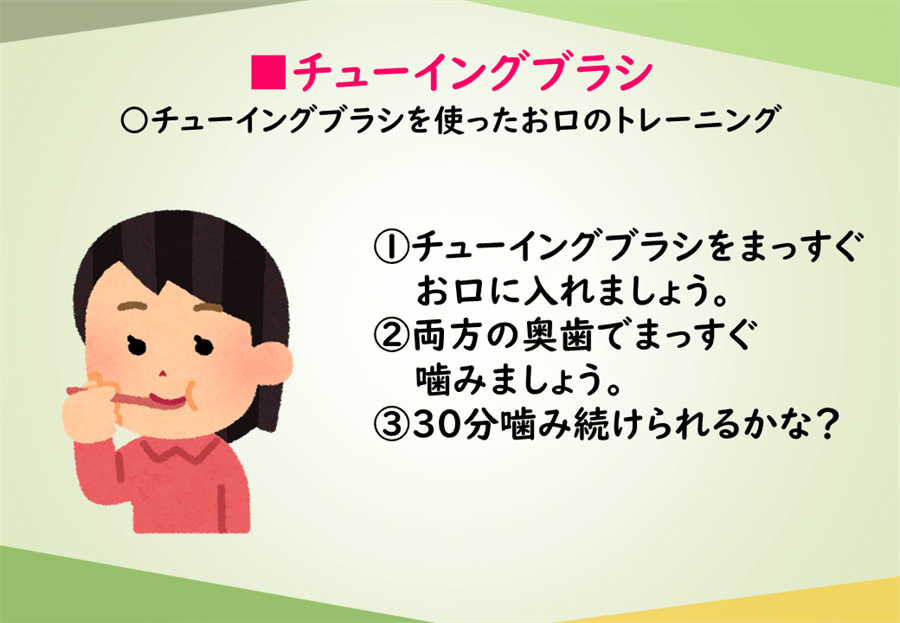

🔸3. 噛む力を育てる「チューイングブラシ」

「この子はよく噛まないんです」といった訴えを耳にすることが多くなりました。筋力がなければ立っていることも座り続けることも難しいのと一緒ですね。顎も口腔周囲の筋肉で動いていますので、口腔機能発達不全のお子さんは噛み続けられないようです。

割り箸等を横にしてでも構いませんので、それほどの力は入れずで構いませんので噛み続けてみて下さい。顎が相当に疲れるはずです。その際に万が一転んだりした場合には危ないですから必ず親御さんの目が届く範囲でなさってみて下さいね。

🔸4. ブクブクうがいで鍛える「お口の筋力」

たかが『うがい』と侮ることなかれ…であります。当たり前のブクブクうがいができないお子さんが増えていると言われます。入浴時の遊びの一つとしてチャレンジなさってみてください。

🔸5. 楽しみながら「口唇閉鎖力」を養う遊び

最近では口笛が吹けない方が多くなってるそうです。それだけ口唇閉鎖力が弱まっていると言えるのではないでしょうか? 紙風船や吹き戻し・笛ラムネなど『口遊び』と称される遊びを通して遊びの延長でお子さんの口唇閉鎖力を鍛えてみましょう。

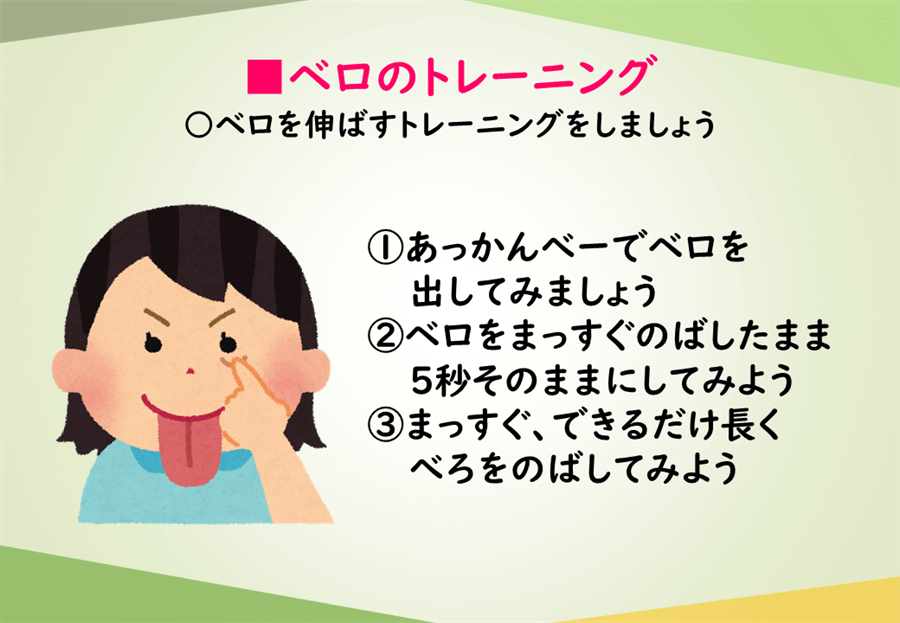

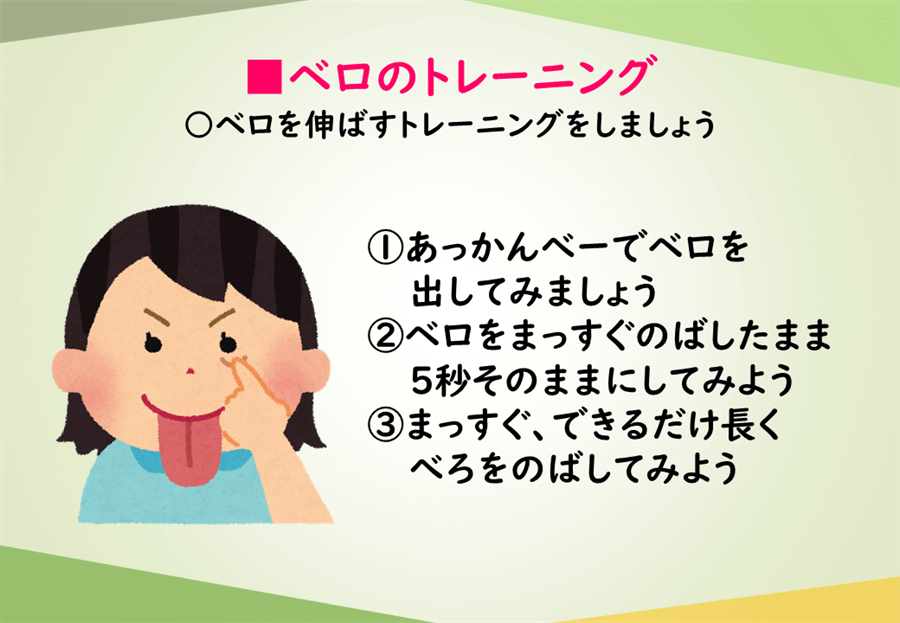

🔸6. 舌の力を育む「ベロのトレーニング」

お子さんが水をゴックンと飲む時のホッペタの動きに違和感を感じられたりされませんか?

当院では、小さなお子さんの『水飲み動画』を撮影させていただく事がありますが、ベロの動きが悪くて自然なゴックンが出来ないお子さんが増えて来ております。

お口の機能は噛むだけではありません。嚥下(えんげ)という飲み込む動作も重要です。そこが上手くいきませんと高確率で将来的に口腔機能低下症に至ると言われています。

🔸7. 正しい舌の位置を覚える「ベロで音出しトレーニング」

舌は筋肉の塊です。その筋力が弱まってくると舌全体がダラーンと垂れ下がってしまう低位舌を引き起こします。これが、歯並びの異常や将来的に睡眠時無呼吸症候群の治療が必要になる一因になることもあります。

健康な状態の舌は、口蓋と呼ばれる上あごにベッタリとくっついているのが正常です。「ベロでコンッ!と音を鳴らす」遊びを通して、正しい舌の位置を覚えるトレーニングにチャレンジしてみましょう。

まとめ:お子さんの未来の笑顔は毎日の「遊び」から育まれます

「口腔機能発達不全症」という難しい言葉に身構える必要はありません。大切なのは、お子さんが毎日楽しくお口を動かす習慣を身につけることです。その積み重ねが、将来の健康的できれいな歯並び、そして素敵な笑顔へと繋がっていきます。これは間違いがありません。

当院では、口育士を取得しているスタッフが多数在籍しておりますので、お子さん一人ひとりのお口の状態を丁寧にチェックし、ご家庭でできる遊びの延長でのトレーニング方法を具体的にアドバイスすることが可能です。

気になることがあれば、本格的な「小児矯正治療」を考える前にご相談ください。お子さんの健やかな成長を一緒にサポートさせていただきます。

執筆・監修歯科医

未来の笑顔は

毎日の「遊び」から育まれる

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会