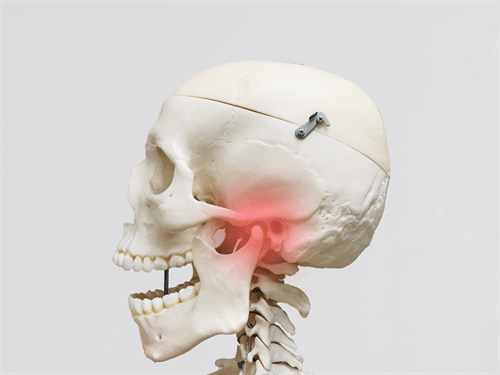

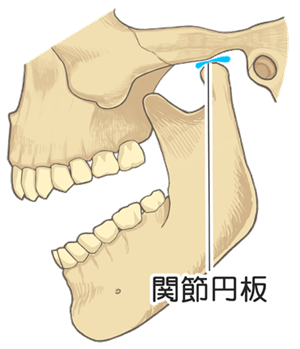

顎関節症は、口を開けると顎が痛む・音が鳴る・大きく開けにくいといった症状が現れる疾患で、近年はTCH(歯列接触癖)や歯ぎしりなどの生活習慣が原因となるケースが増えています。 顎関節症は歯医者での診断と治療が可能で、原因に応じて生活習慣の改善指導やマウスピース治療などを組み合わせて改善を目指します。 本ページでは、顎関節症の原因と歯科医院で行う治療法について、いわき市の歯科医院が分かりやすく解説します。

こんな症状はありませんか?顎関節症のサインをチェック

「口を開けると顎がカクカク鳴る」、「食事の時に顎が痛む」、「大きく口を開けられない」・・・そんな症状にお悩みではありませんか? それは、多くの現代人が悩まされている「顎関節症(がくかんせつしょう)」のサインかもしれません。

このページでは、顎関節症がなぜ起きるのか、その原因と放置するリスク、そして歯科医院でできる具体的な治療法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

「口を開けようとすると、カクンと音がする」

「なぜか顎がだるくて、思い通りに動かない」

「食事の時に、顎の関節が痛む」

こんな経験、ありませんか?

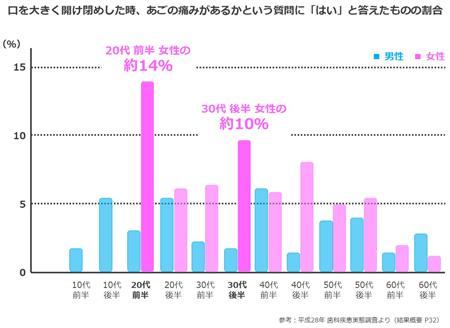

もし心当たりがあれば、それは「顎関節症」のサイン。 顎関節症は、近年患者さんが急増しており、虫歯や歯周病と並んで「第三の歯科疾患」とも呼ばれるほど誰にとっても身近な病気になっています。

多くの方が「そのうち治るだろう」と我慢してしまいがちですが、放置すると症状が悪化することもあります。この記事では、そのつらい症状の意外な原因と、当院で行っている治療法について分かりやすく解説していきます。

顎関節症の意外な“本当の原因”とは?

顎関節症の原因は一つではありません。噛み合わせの問題、ストレス、頬杖などの生活習慣、歯ぎしりなど、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。

しかし、その中でも、近年最も大きな原因の一つとして注目されているのが、TCH(Tooth Contacting Habit=歯列接触癖)という、無意識の「癖」です。

TCH(歯列接触癖)をご存じですか?

リラックスしている時、あなたの上下の歯は、くっついていますか? それとも、離れていますか?

実は、健康な状態では、上下の歯が接触しているのは食事や会話の時など1日を合計してもわずか20分程度と言われています。それ以外の時間は、唇を閉じていても上下の歯の間にはわずかな隙間(安静空隙)が空いているのが正常です。

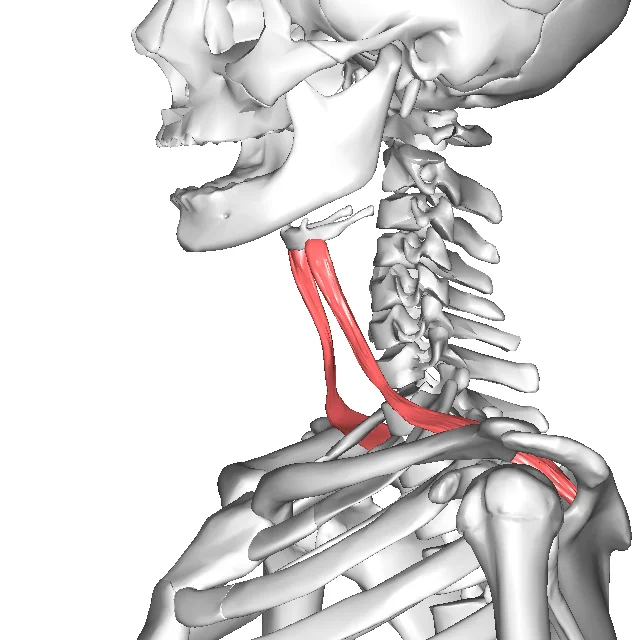

TCHとは、食事の時以外にも無意識のうちに上下の歯を「持続的に接触させてしまう」癖のことです。パソコン作業中、テレビを見ている時、家事をしている時など、何かに集中している時にグッと歯を食いしばるのではなく、ただ“そっと”接触させているだけでも顎の関節や筋肉には想像以上の負担がかかり続けているのです。

この持続的な緊張が、筋肉の疲労や血行不良を招き、顎の痛みやだるさ、そして肩こりなどの全身症状を引き起こす最大の原因の一つとなります。

当院の顎関節症治療 ― まずは「気づく」ことから

当院では、いきなり歯を削ったり、マウスピースを作ったりするのではなく、まず患者さんご自身の「癖」に気づいていただくことから治療を始めます。

STEP1:丁寧なカウンセリングと原因の究明

まずは、患者さんのお話をじっくりと伺い、いつから、どのような症状で困っているのかを詳しくお聞きします。そして、お口の中の診査やレントゲン撮影を通じて症状の原因がどこにあるのかを総合的に診断します。

STEP2:TCHの是正指導(認知行動療法)

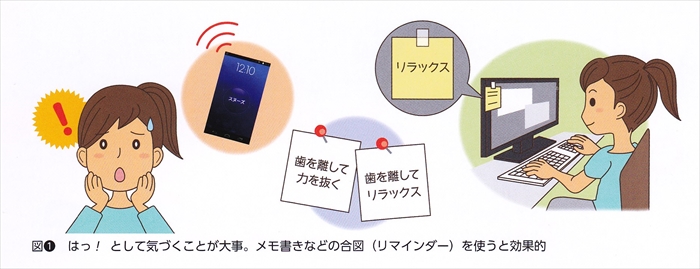

もしTCHが原因であると診断した場合、その癖を意識的にやめてもらうためのトレーニングを行います。

例えば、ご自宅や職場のパソコン・テレビなど、目につく場所に「歯を離す」と書いた付箋を貼っていただく、という簡単な方法です。

付箋が目に入るたびに、上下の歯が接触していないかセルフチェックし、もし接触していたらフッと力を抜いて歯を離す。これを繰り返すことで、「歯を接触させないのが当たり前」の状態を、脳と体に再教育していくのです。

実際には、スマホのアラーム機能等を用いて、一定時間毎にアラームを鳴らして「今この瞬間に噛んでなかっただろうか?」といったセルフチェックをしていただくのも有効かと思われます。

STEP3:マウスピース(スプリント)療法

特に、夜間の歯ぎしりや食いしばりが強い方には、就寝中に装着するオーダーメイドのマウスピース(スプリント)を作製します。これにより、顎の関節や筋肉にかかる負担を大幅に軽減し、痛みを和らげることができます。

STEP4:その他の治療

症状に応じて、お薬で痛みを和らげたり噛み合わせの微調整を行ったりすることもあります。大切なのは、一つの原因に決めつけるのではなく、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療法を組み合わせることだと考えています。

そのつらい症状、一人で悩まずにご相談ください

顎の不調は、日常生活の質(QOL)を大きく低下させてしまう、深刻な問題です。

「このくらいで歯医者に行くのは大袈裟かな・・・」などと、一人で我慢する必要は全くありません。むしろ、症状が軽いうちに対処する方が、治療も簡単で早く改善します。

当院では、お口の中だけでなく、患者さんの生活習慣や背景まで含めて総合的に診断・治療することを大切にしています。どうぞ安心してあなたの「つらい」をお聞かせください。

関連する投稿はこちらです

執筆・監修歯科医

その「カクカク」音

あきらめる前にご相談ください

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会