歯周組織再生療法とは、歯周病によって失われた歯槽骨や歯根膜などの歯周組織を、自己治癒力を利用して再生させる先進的な歯周外科治療です。代表的な方法には、エムドゲイン®法やGTR(組織再生誘導)法があります。

ただし、この治療はすべての歯周病患者さんに適応できるわけではありません。骨の欠損形態、全身状態、治療後のセルフケア状況など、厳密な条件を満たした場合にのみ効果が期待されます。

本ページでは、歯周組織再生療法の仕組み・適応条件・限界について、歯科医の立場から正確に解説します。

「歯周病で溶けた骨はもう戻らない」は過去の話?

「歯周病が進行すると歯を支える顎の骨が溶けてしまい、一度溶けた骨は二度と元には戻らない・・・」

これは、長らく歯科界の常識でした。そして、多くの場合は今でもそれは事実です。

ですが、近年の再生医療の目覚ましい進歩により、特定の条件を満たしたケースに限り失われてしまった歯周組織(歯槽骨や歯根膜など)を特殊な材料を用いてご自身の自己治癒力で再生させることが可能になってきました。

それが「歯周組織再生療法」です。この記事では、歯周病治療の未来への希望とも言えるこの先進的な治療法について、その可能性と正直な限界について詳しく解説します。

歯周組織を「再生」させる2つの代表的な方法

当院で採用している、あるいは検討する再生療法は主に以下の2つです。

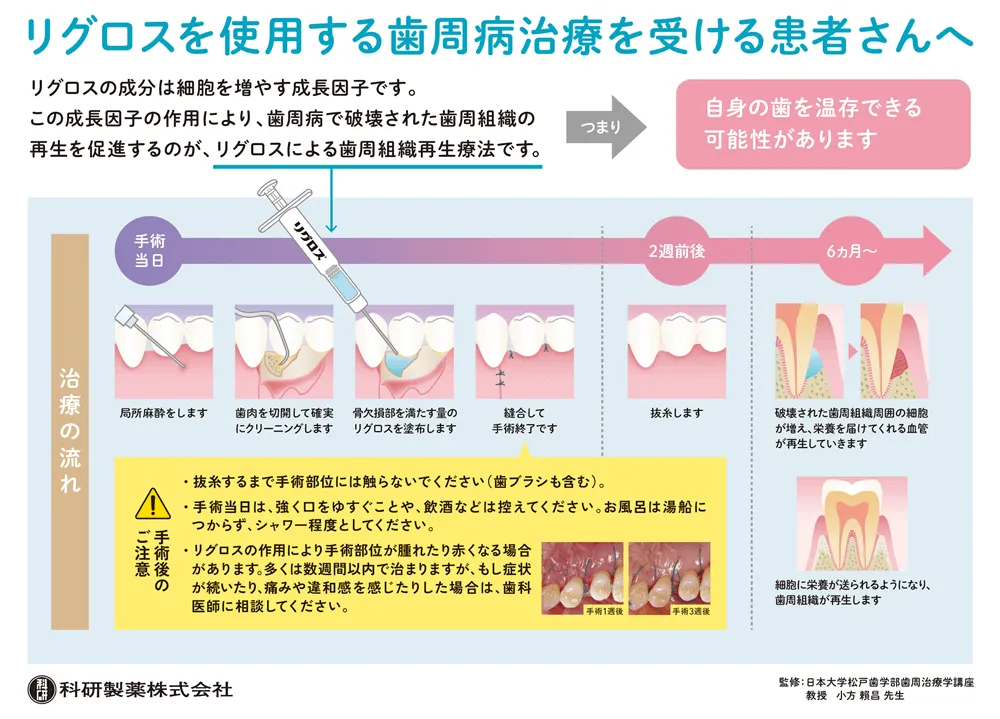

① エムドゲイン®法

エムドゲイン®とは、ブタの歯胚(歯の芽)から抽出した特殊なたんぱく質を主成分としたジェル状の薬剤です。歯周外科手術の際に、骨が失われた部分の歯の根の表面にこのジェルを塗布することで歯が作られる時と同じような環境を再現し歯槽骨などの歯周組織の再生を促します。

② GTR(組織再生誘導)法

GTR法では、「メンブレン」と呼ばれる特殊な人工の膜を使用します。歯周外科手術の際に、この膜を骨が失われた部分を覆うように設置します。

すると、この膜が「バリア」となり、治癒の早い歯ぐきが骨になるべきスペースに入り込んでくるのを防いでくれます。その結果、歯槽骨や歯根膜といった再生に時間のかかる組織が自分たちの力で再生するための十分な時間と空間が確保されるのです。

全ての方に適用できるわけではありません

この再生療法は、残念ながらどんなケースにも適用できる魔法の治療ではありません。成功のためにはいくつかの厳しい条件があります。

- 骨の失われ方が、再生に適した「垂直性骨欠損」と呼ばれる特定の形状であること。

- 患者さんの全身的な健康状態が良好であること。

- そして何より、患者さんご自身が、治療後も非常に高いレベルのセルフケア(歯磨き)を継続できること。

これらの条件が満たされて初めて、再生療法はその素晴らしい効果を発揮するのです。

手術の成功を、一生涯のものにするために

せっかく勇気を出して歯周外科手術という大きな治療を乗り越えたのですから、その素晴らしい結果を、一生涯に渡り守り抜きたいですよね。

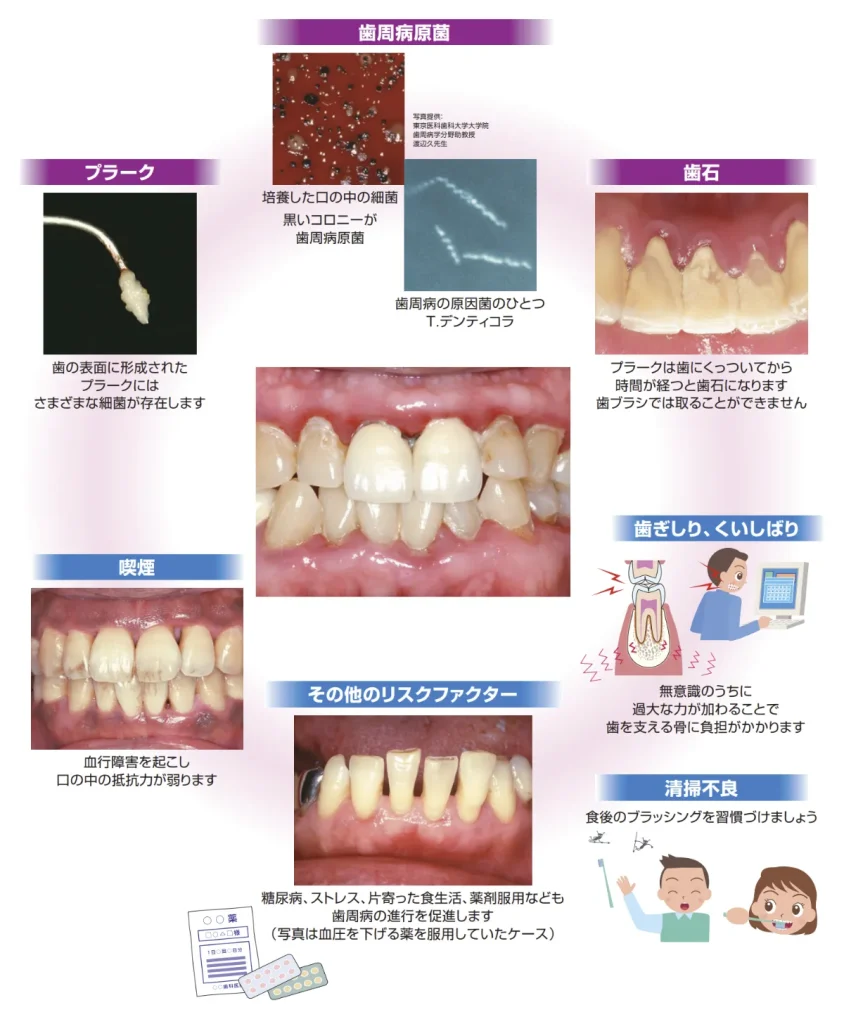

そのためには、手術で綺麗になった歯ぐきを二度と悪化させないよう、病気の「根本原因」を私たちと一緒にコントロールしていく必要があります。 具体的には、以下のリスク因子を日常生活から排除していくことが再発を防ぐための最も重要な鍵となります。

手術はゴールではありません。 健康な未来への新しいスタートです。その大切なスタートを私たちも全力でサポートさせていただきます。

当院の歯周外科・再生療法に対する考え方

歯周組織再生療法のような非常に高度な専門性と長い治療時間を要する外科手術は、全ての症例で最善の結果を出すために万全の体制で臨む必要があります。

当院では、ありがたいことに日々多くの患者さんにご来院いただいており、院長である私自身がこうした専門的な外科手術に十分な時間を確保することが物理的に困難な状況もございます。

そのため、当院では、歯科用CTなどによる精密な診査の上で、患者さんのお口の状態や骨の欠損の形状を慎重に見極め、当院で対応することがあなたにとっての最善であると確信できるケースに限り治療をご提案しています。

もし、より専門的な対応が必要である、あるいは、大学病院などの専門機関でその分野の専門医による治療を受けることがより良い結果に繋がると判断した場合は、私たちはためらうことなく最適な医療機関へ責任を持ってご紹介させていただきます。

私たちの使命は、全ての治療を自院で行うことではありません。あなたにとっての「最高の治療」への最短で最も安全な道筋を示すことです。まずは、あなたのお口が再生療法の適応となる可能性があるのかどうか、その診断から始めてみませんか。

執筆・監修歯科医

最善の治療のため

最善の選択をご提案

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会