ドライマウス(口腔乾燥症)は、唾液分泌の低下によって起こり、虫歯・歯周病・口臭・嚥下障害などの原因となります。

本記事では歯科医師の立場から、唾液の役割、ドライマウスの原因、生活習慣でできる対策、歯科を受診すべきタイミングまでを詳しく解説します。

皆様、こんにちは。 長年にわたり、この地で歯科医療に携わってまいりました。日々の診療で多くの患者さんのお口を拝見するなかで、私が近年ますますその重要性を痛感しているもの、それが「唾液」です。

非常に重要な役割を担う「唾液」

唾液と聞くと、単に「口の中の水分」や、人によっては・・・特に昨今の若い女性の中には「不潔なもの」という印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。ですが、それは大きな誤解です。

実はこの唾液こそ、私たちの口腔内、ひいては全身の健康を守るために、休むことなく働き続けてくれている、非常に重要な役割を担う存在なのです。私たちの健康を陰で支えてくれている「最強の万能薬」であり「お口の番人」と称しても過言ではないかと思います。

唾液は実にありがたい存在

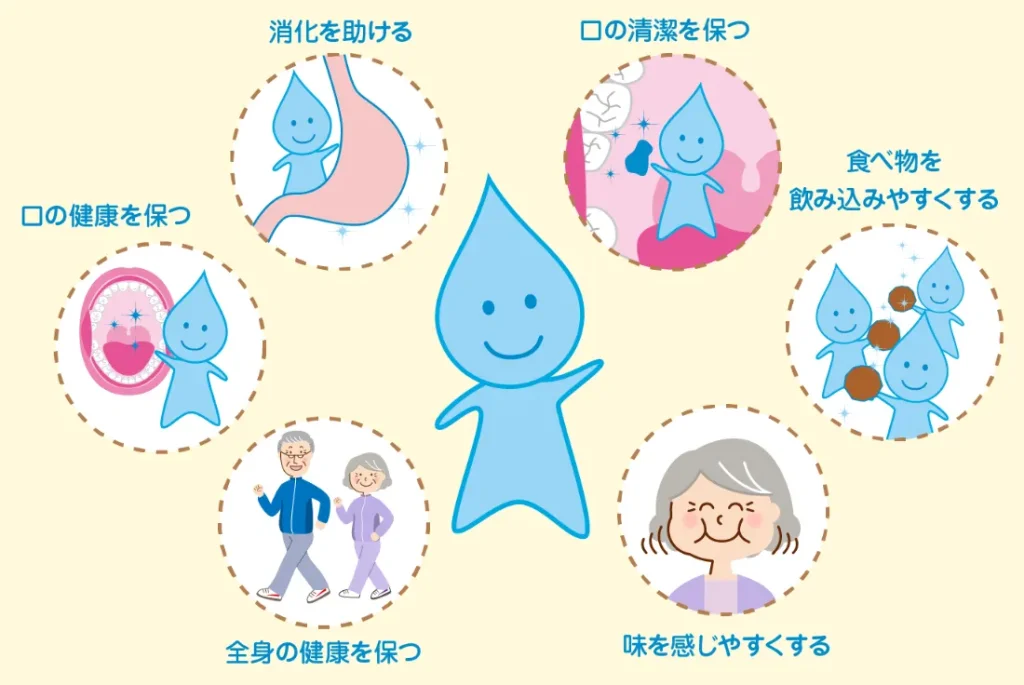

虫歯や歯周病の予防はもとより、消化の補助、口臭の抑制、さらには感染症から体を守る免疫機能に至るまで、唾液の働きは驚くほど多岐にわたります。長年の臨床経験から、「お口が潤っている方ほど、口腔内のトラブルが少なく、健康を維持されている」という事実を、私は幾度となく目の当たりにしてまいりました。

小さなお子さんで例えるなら、健診時にヨダレが多いお子さんに虫歯を見た事がありません。逆に高齢期に入られた女性で口腔乾燥症(ドライマウス)に悩まされているような方は、残念ながら急激に虫歯が増えて来ることからも「ありがたさ」を痛感致します。

今回は、皆様の健康長寿の一助となることを願い、この「唾液」が持つ素晴らしい力と、その豊かな恵みを保つための具体的な方法について詳しくお話しさせていただきたいと思います。

唾液の二つの役割:静かなる守護者と食のパートナー

まずご理解いただきたいのは、唾液には大きく分けて二つの種類があり、それぞれが異なる重要な役割を果たしているという点です。

安静時唾液

一つは「安静時唾液」です。これは、食事などの特別な刺激がない時でも、常に分泌され続けている唾液です。その主な役割は、お口の中を常に湿潤な状態に保ち、繊細な粘膜を乾燥や刺激から守ること。そして、口腔内の細菌が過剰に増殖するのを抑える、いわば「静かなる守護者」としての働きです。

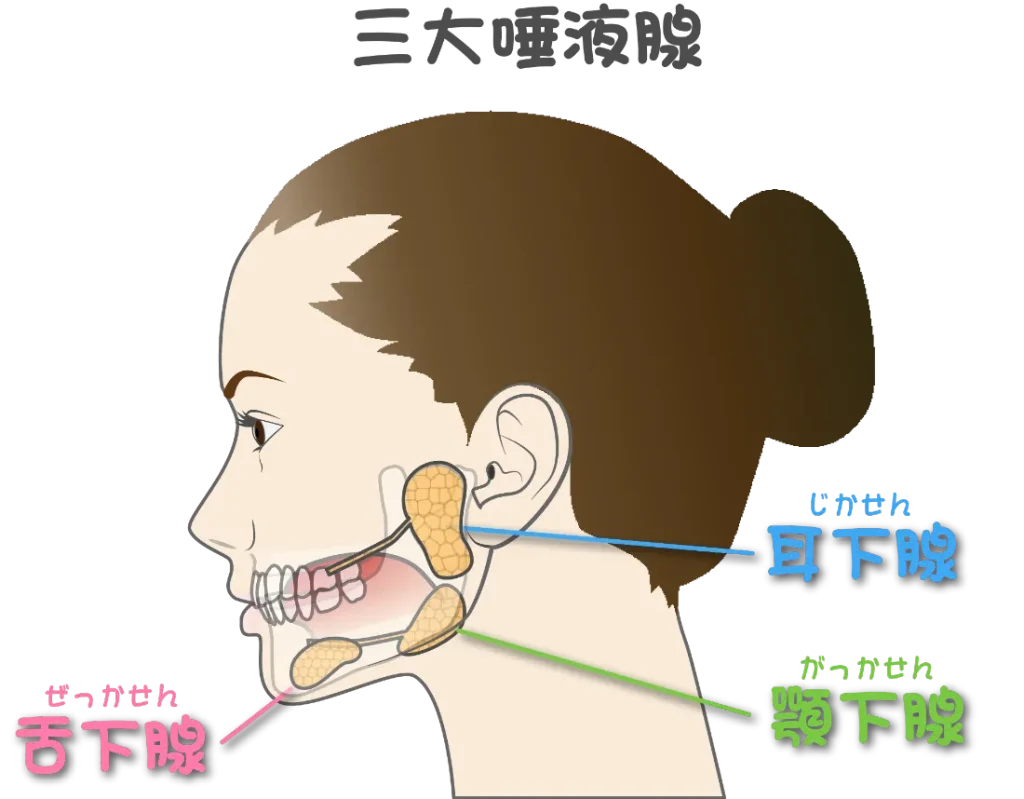

主に顎下腺や舌下腺から分泌(1分間に0.3~0.4mL程度)され、粘度が高く、刺激唾液に比べて量も少ないのが特徴です。この安静時唾液の御陰で、私たちの口内は常に清潔な状態に保たれています。

この唾液のおかげで、私たちの口内は常にクリーンな環境に保たれていると考えられています。

刺激唾液

もう一つは「刺激唾液」です。こちらは、食事の際や酸味のあるものを口にしたときなどに、活発に分泌される唾液です。食べ物と混ざり合うことで咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)を助けスムーズな食事を可能にします。

また、唾液中の消化酵素が食物の分解を始めるため、胃腸での消化吸収を助ける大切な働きも担っています。私たちが日々の食事を「美味しい」と感じながら楽しめるのも、この唾液があってこそ・・・。

「美味しい食事のための最高のパートナー」とでも申しましょうか。私たちが「美味しい!」と感じられるのも、この刺激唾液が食べ物の味成分を溶かして、舌の味蕾(みらい)というセンサーに届けてくれるからです。

まさに「食の良きパートナー」と言えるでしょう。

これら二つの唾液が、状況に応じて適切に分泌されることで、私たちの口腔環境は健全に維持され、ひいては全身の健康までもが守られているのです。

唾液がもたらす、全身への5つの恩恵

① 口腔内の潤滑油!ドライマウスを防ぎ、快適な口内環境を保ち、粘膜を保護する

基本中の基本ですが、唾液は口腔内全体を潤す天然の保湿液です。もし唾液が不足すると、口の中が乾く「ドライマウス」という状態になります。

「ただ口が乾くだけでしょ?」と侮ってはいけません。その唾液が不足し、お口が乾いた状態「ドライマウス(口腔乾燥症)」になると、口の中がネバネバして不快なだけでなく、会話がしづらい、食べ物が飲み込みにくいといった不快な症状が現れます。さらに、細菌が繁殖しやすくなるため、口臭が強くなったり、痛い口内炎ができやすくなったり、歯周病、虫歯と言った様々なトラブルを引き起こすリスクが高まります。唾液は、これら様々なトラブルからお口を守る最高の潤滑油・・・・基本的ながらも最も重要な役割を果たしています。

② 消化を助け、豊かな食生活を支える美味しく食べるための名脇役

美味しい食事に唾液は欠かせません。先ほどもお話しした通り、食べ物を湿らせて飲み込みやすくしてくれるだけでなく、唾液には「アミラーゼ」という消化酵素が含まれています。

この唾液に含まれる消化酵素「アミラーゼ」、実はご飯やパンなどに含まれるデンプンを分解し、体内に吸収されやすい糖に変える働きを持っています。よく「ご飯をよく噛んでいると甘くなる」と言いますが、これはまさにアミラーゼのおかげ。つまり、唾液は口の中で最初の消化プロセスの第一歩としての消化活動を担ってくれる「一流シェフ」のような存在なのです。

「よく噛んで食べること」が推奨されるのは、胃腸の負担を軽減する上で非常に重要だからです。これは、食べ物を物理的に細かくするだけでなく、このアミラーゼを豊富に含む唾液と食物を十分に混ぜ合わせ栄養の吸収を助けるという、非常に重要な役割を担っているからなのです。

③ 天然のブレスケア! 自浄作用と抗菌作用で口臭の原因菌を撃退する

お口の臭いの多くは、口腔内の細菌が食べ物の残りカスなどを分解する際に発生するガスが原因です。唾液には、口腔内を洗い流す「自浄作用」があり、細菌の温床となる汚れを取り除いてくれます。加えて「リゾチーム」や「ラクトフェリン」といった抗菌物質が含まれており、細菌の活動そのものを抑制します。十分な唾液は、天然の優れた口臭予防剤なのです。

唾液が十分に出ている口の中は、常に清潔な状態に保たれ、口臭が発生しにくい環境になるのです。高価なブレスケア用品に頼る前に、まずは自分の唾液力を高めることが口臭予防の一番の近道と言えるでしょう。

④ 歯を守る最強の鎧! 歯の再石灰化を促し、虫歯を予防する

私たちが食事をすると、お口の中は酸性に傾き、歯の表面からカルシウムやリンといったミネラルが溶け出します。これを「脱灰(だっかい)」と呼び、虫歯の始まりとなります。

ですが、ここでも唾液が大活躍します。唾液には、酸性に傾いた口の中を中性に戻し、さらに溶け出したミネラルを歯に再び供給して溶け出した部分を修復する「再石灰化(さいせっかいか)」という素晴らしい働きがあります。つまり、唾液は歯の表面をコーティングし酸から守るだけでなく、ごく初期の虫歯であれば、唾液の力で自然治癒が期待できるほどの修復能力を持っているのです。歯を虫歯から守る、まさに天然の防御システムであり、歯を守る「最強の鎧」と言っても過言ではありません。

⑤ 全身を守る第一関門! 免疫機能の最前線として感染症を防ぐ

口や鼻は、ウイルスや細菌が体内に侵入してくる入り口です。

口腔は、そういった外敵が体内に侵入する主要な経路です。唾液には「免疫グロブリンA(IgA)」という免疫物質(抗体)が含まれており、これが体内に侵入しようとする病原体や外敵を捕捉(ブロック)し、感染症から体を守る最前線のバリアとして機能します。唾液がしっかり分泌されてお口の潤いを保つことは、風邪やインフルエンザといった感染症に対する体の防御力を高めることにも繋がるのです。口の中の健康が、全身の健康に直結している、何よりの証拠と言えるかもしれません。

唾液はなぜ減少するのか? 現代人が抱える「乾き」の原因

これほどまでに重要な唾液ですが、残念ながら様々な要因でその分泌量は減ってしまいます。特に現代人の生活には、唾液不足を招くワナがたくさん潜んでいます。

ストレスが招く口腔乾燥

最大の原因は「ストレス」です。私たちの体は「自律神経」という体の機能を自動でコントロールしてくれる神経によって支配されています。自律神経には、活動モードの「交感神経」と、リラックスモードの「副交感神経」があります。

唾液の分泌量に最も大きな影響を与えるのが、その「自律神経の乱れ」です。唾液の分泌は、心身がリラックスしている時に優位になる「副交感神経」によって促進されます。しかし、強いストレスや緊張状態が続くと、体は戦闘モードに入り活動時に優位になる「交感神経」が働き、唾液の分泌は抑制されてしまいます。

どんな方も、大勢の前でスピーチをする時や大事な試験の前などに、口の中がカラカラに乾いた経験はありませんでしょうか? あれはまさに、交感神経が優位になって唾液の分泌が抑制された状態なのです。

ストレス社会と言われる現代・・・・仕事や人間関係の悩み、スマホの見過ぎによる脳の疲れなど、私たちの周りには交感神経を刺激する要因が溢れています。これが、唾液不足を招く大きな原因となっているのです。

お薬による副作用

また、加齢によっても唾液腺の機能は自然と低下する傾向があります。さらに、ご高齢の方に多く見られるのが、服用されているお薬の副作用です。例えば、高血圧の治療薬(降圧剤)やアレルギーの薬、鎮痛剤、向精神薬など、多くの薬に唾液の分泌を減少させる副作用があることが知られています。その他、口呼吸の習慣や、あまり噛まずに軟らかいものばかりで食事を済ませてしまう食生活も、唾液の減少に繋がります。

今日から始められる、「うるおい唾液」を育むための生活習慣

「じゃあ、どうすれば唾液を増やせるの?」

ご安心ください。特別な道具も、難しいテクニックも必要ありません。日々のちょっとした心がけで、あなたの唾液量を劇的にアップさせることができます。唾液の分泌を促し、お口の潤いを保つためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に有効です。ぜひ、今日から実践できることから試してみてください。

① 一口30回、よく噛んで味わう

唾液は、顎を動かせば動かすほど分泌されます。食事の際は、ぜひ「一口30回」を目標に、よく噛むことを意識してみてください。食べ物の形がなくなるまで、じっくりと味わう。それだけで、消化を助ける刺激唾液が大量に出てきます。普段の食事で難しい場合は、ガムを噛むのも非常に効果的ですよ。

咀嚼は、唾液腺を刺激する最も効果的な方法です。食事の際はゆっくりとよく噛むことを意識しましょう。食材の味をじっくりと楽しむことで、心も満たされ、副交感神経が優位になりやすくなります。

② こまめな水分補給

体の水分が不足すれば、当然唾液も作られません。ただし、一度にがぶ飲みするのではなく、一日を通してこまめに水分を摂ることが大切です。デスクに水筒等を置いておき、気づいた時に一口飲む「ちびちび飲み」を習慣にしましょう。

喉が渇いたと感じる前に、意識してこまめに水分を摂る習慣をつけましょう。少量を回数多く摂るのが効果的です。

③ 超簡単!「舌回しエクササイズ」

口を閉じた状態で、舌を使って歯の表側や裏側をゆっくりとなぞるように、ぐるーっと大きく回してみてください。右回りに20回、左回りに20回。これだけで、口周りの筋肉が刺激され、唾液がジュワッと出てくるのが実感できるはずです。いつでもどこでもできるので、仕事の合間やテレビを見ながらぜひ試してみてください。

舌を動かすことで、舌の下にあるイラストのような唾液腺が刺激され、唾液の分泌が促されます。

④ 意識的に「リラックスタイム」を作る

唾液を出す鍵は、副交感神経を優位にすること。つまり、リラックスすることが何より大切です。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、穏やかな気持ちで散歩する、アロマを焚く、寝る前に5分だけ深呼吸をする・・・。

どんなことでも構いません。一日の中に、意識的に「ホッ」と一息つける、ご自身が心からリラックスできる時間を作りましょう。

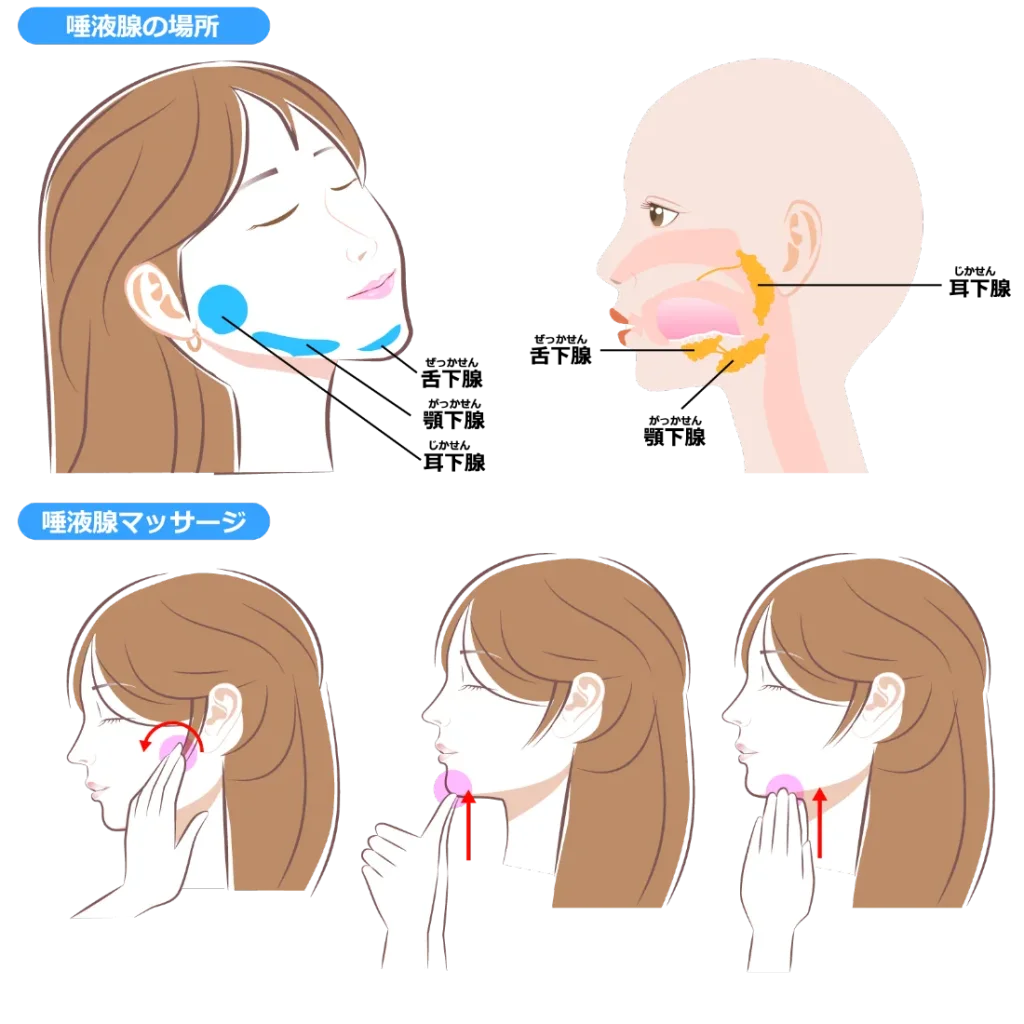

⑤ 専門家も推奨!「唾液腺マッサージ」

唾液を作る工場である「唾液腺」を直接マッサージするのも非常に効果的です。食前などに行うと良いでしょう。主要な唾液腺は次の3つです。

耳下腺

耳たぶの前あたり、上の奥歯の近くにあります。指の腹で、後ろから前へ向かって円を描くように優しくマッサージします。(10回ほど)

顎下腺

顎の骨の内側の柔らかい部分にあります。親指で、顎の下を耳の下から顎の先に向かって数カ所、ゆっくりと押し上げます。(各5回ほど)

舌下腺

顎の真下、舌の付け根あたりにあります。両手の親指を揃えて、顎の真下から舌を突き上げるようにグーッと押します。(10回ほど)

これらを食前などに行うと、唾液の出が良くなるかと思います。

究極の裏ワザ?「梅干し・レモン想像術」

これはもう、条件反射の世界です。目を閉じて、あの真っ赤で酸っぱそうな梅干しや瑞々しいレモンの輪切りを想像してみてください…。

どうでしょう? 今、あなたの口の中に唾液が溢れて来ませんでしたか?(笑)

実際に酸味のある食べ物を摂るのも効果的ですが、こうしてイメージするだけでも唾液腺は刺激されるんです。

ドライマウスで歯科を受診すべきタイミング

「口が乾くくらいで歯医者に行くべき?」と迷われる方は少なくありません。 しかし、ドライマウス(口腔乾燥症)は単なる不快症状にとどまらず、 虫歯・歯周病・口臭・嚥下障害・誤嚥性肺炎など、さまざまなトラブルの引き金になることがあります。

以下のような症状がある場合は、一度歯科医院でのチェックをおすすめします。

- 水がないと食事がしにくい

- 会話中に口が乾いて話しづらい

- 口の中がネバつく・ヒリヒリする

- 急に虫歯が増えた、歯ぐきの腫れが出やすい

- 薬を飲み始めてから口渇を感じるようになった

歯科医院では、唾液量や口腔内環境を確認し、 生活習慣のアドバイスや唾液分泌を促すケア、 必要に応じて医科との連携も含めた対応が可能です。「まだ大丈夫」と我慢せず、早めに対策することが、 お口の健康、そして全身の健康を守る近道になります。

おわりに:生涯にわたる健康のために、お口の潤いを大切に

お口の健康は、全身の健康の源であり、豊かな人生の礎です。そして、その鍵を握っているのが、意外や意外、皆様ご自身の体に備わっている「唾液」が持つ素晴らしい力なのです。

ご自身の唾液の力を信じ、その働きを助けるような生活を少しでも心がけていただくこと。それが、虫歯や歯周病を防ぐだけでなく、日々の食事を楽しみ、健やかな毎日を送るための、何よりの投資となると私は考えています。

唾液を意識した生活を送ることは、単なるオーラルケアに留まりません。美味しく食事を楽しみ、生き生きと会話し、病気に負けない体を作る。それは、私たちのQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)そのものを向上させることに繋がります。

もちろん、セルフケアだけでは解決できないお悩みもあるかと存じます。お口の乾燥やその他気になることがございましたら、どうぞ皆様のかかりつけ歯科医師にご相談ください。

この記事が、皆様がお口の潤いに関心を持ち、ご自身の健康をさらに大切にするきっかけとなれば、歯科医師としてこれに勝る喜びはありません。皆様の健やかな毎日を願っております。

執筆・監修歯科医

お口の健康を守る

最強のパートナー

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会

家族構成

妻と子供3人(一女二男)、長男は2019年から歯科医師モットー

『努力は人を裏切らない』唾液 役割