口腔機能発達不全症とは、子どもの「食べる・飲み込む・話す・呼吸する」といったお口の基本機能が、年齢に見合った発達段階に達していない状態を指します。代表的なサインとして「お口ポカン」や口呼吸があり、放置すると歯並びや顔つき、全身の健康に影響を及ぼす可能性があります。

はじめに:「うちの子、もしかして…?」と感じた保護者の皆様へ

このページの上位に当たる「咬合育成の総合案内」をご覧になり、「セルフチェックのいくつかの項目がうちの子にも当てはまるかもしれない…」と少しご不安な気持ちでこのページを開いてくださった方もいらっしゃるかもしれません。

まず、ご安心ください。今、この問題に気づけたこと・・・それ自体がお子さんの未来の健康を守るための非常に大きな、そして素晴らしい一歩です。

「口腔機能発達不全症」とは少し難しい名前ですが、簡単に言えばお子さんのお口周りの筋肉や機能が年齢に相応しいレベルまで十分に発達していない状態を指す正式な診断名です。この記事では、この問題の「正体」について、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。

具体的に、どんな「機能」がうまく育っていないのか?

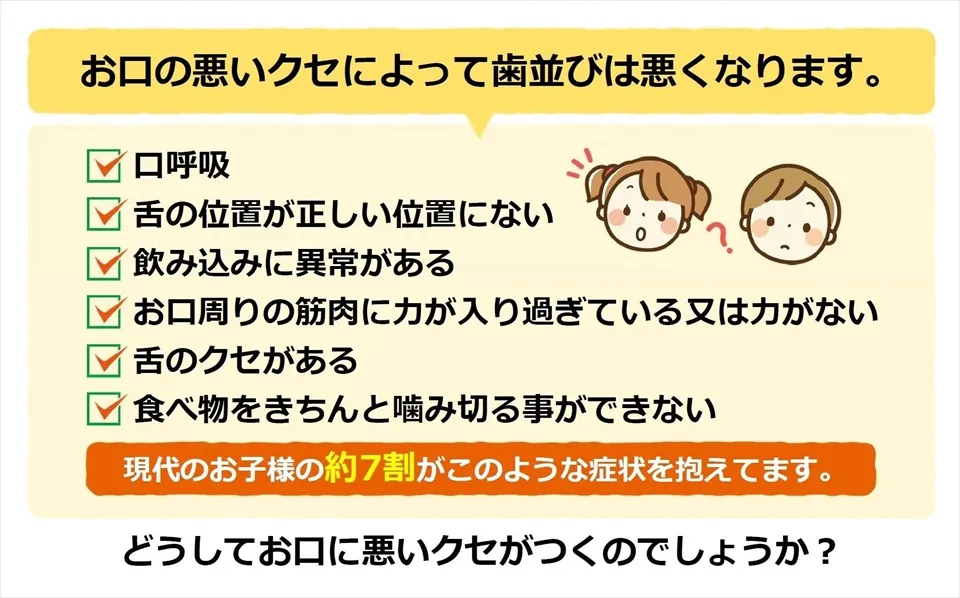

「口腔機能発達不全症」は、主に以下の4つの機能の問題として現れます。

✅ ①「食べる」機能の問題(摂食機能障害)

食べ物を、前歯でしっかり噛みちぎり、奥歯ですり潰し、唾液と混ぜ合わせて一つの塊にする・・・この当たり前のようで非常に高度な連携プレーがうまくできていない状態です。具体的には「食べるのが遅い」・「硬いものを避ける」・「よく噛まずに丸飲みする」・「口からよく食べ物をこぼす」といったサインとして現れます。

✅ ②「飲み込む」機能の問題(嚥下機能障害)

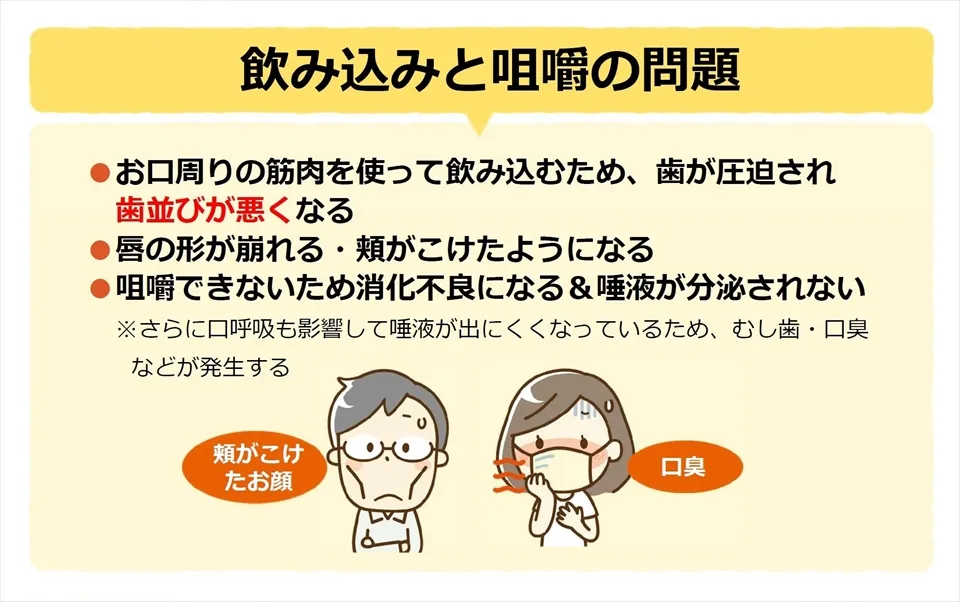

食べ物を飲み込む時、私たちの舌は上顎に力強くそしてピッタリと吸い付くのが正しい動きです(スポットポジション)。ですが、この機能が未発達だと、舌で前歯を押し出すような間違った飲み込み方(乳児嚥下)が癖になってしまいます。この、毎日何百回と繰り返される「舌の悪い癖」が出っ歯や開咬(オープンバイト)の大きな原因となります。

✅ ③「話す」機能の問題(構音機能障害)

「サ行」や「タ行」がうまく言えないなど、特定の音が不明瞭になる(滑舌が悪い)状態です。これは、舌や唇の筋肉が十分に発達しておらず、細やかな動きができていないことのサインである可能性があります。

✅ ④「呼吸」の問題(口呼吸・口腔閉鎖不全)

常にお口がポカンと開いてしまっている状態です。これは、唇を閉じるための筋肉(口輪筋)が弱っている証拠です。本来、鼻で行うべき「呼吸」が口で行われることで虫歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、アレルギーや顔つきの変化など全身の健康にも様々な悪影響を及ぼします。

なぜ、放置してはいけないのか?― 将来への本当のリスク

「そのうち自然に治るだろう」とこれらのサインを放置してしまうと、お子さんの将来の心身の健やかな成長に深刻な影響を与えてしまう可能性があります。

✅ ① 歯並びの悪化(不正咬鉛)

顎の骨が本来あるべき大きさまで十分に成長せず、後から生えてくる永久歯が並ぶための十分なスペースが不足します。その結果、歯が行き場を失ってガタガタに生えてしまう「叢生(そうせい)」や「出っ歯」といった本格的な不正咬合を引き起こす最大の原因となります。

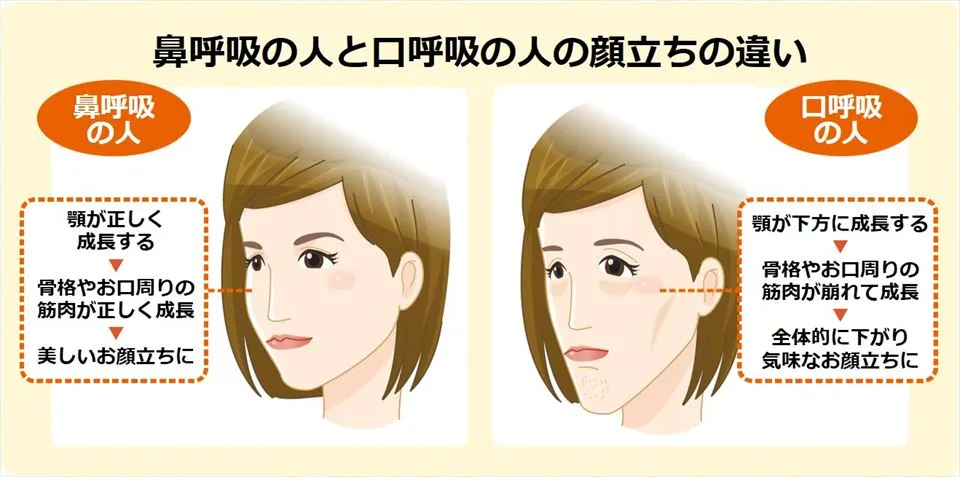

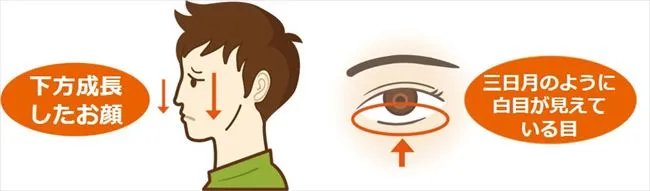

✅ ② お顔つきの変化(アデノイド様顔貌)

「お口ポカン」の状態・・・つまり本来の鼻呼吸ではない口呼吸が長期化すると、顎やお顔周りの筋肉が十分に発達せず、面長で少し締まりのない特有の顔つき(アデノイド様顔貌)になってしまうことがあります。これは、お子さんのお顔の骨格形成そのものに影響を及ぼす問題です。

✅ ③ 全身の健康への深刻な影響

口呼吸は睡眠の質を低下させ、日中の集中力不足の原因となります。また、鼻という天然のフィルターを通さないためアレルギー疾患や喘息などを悪化させる可能性も指摘されています。お口の問題としか思ってらっしゃらなかった軽度トラブルが、意外にも全身の様々な健康問題へと繋がっていくのです。

でも、ご安心ください。これは「治せる」問題です。

ここまで読むと少し不安な気持ちが大きくなってしまったかもしれません。でも、大丈夫です。

口腔機能発達不全症は、お子さんの「成長のゴールデンエイジ」に適切な介入を行うことで十分に改善が期待できる問題です。

大切なのは、できるだけ早い段階でこれらの「サイン」に気づき、専門家による正しい診断と指導を受けること。 当院では、この問題を解決するための具体的な治療法やご家庭でできるトレーニングについても専門のページをご用意しています。是非合わせてご覧ください。

【あわせて読みたい】

執筆・監修歯科医

お子さんの健やかな

成長を土台から支える

理事長・院長

酒井直樹

SAKAI NAOKI

経歴

- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業

- 1988年 東北大学歯学部卒業

- 1993年 酒井歯科医院開院

- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任

所属学会・勉強会

- 日本臨床歯科CADCAM学会

- 日本顎咬合学会

- 日本口育協会

- 日本歯科医師会

- 日本歯周内科学研究会

- ドライマウス研究会